Ученые знают об археях сравнительно немного по сравнению с их бактериальными собратьями, но доказательства их роли в здоровье и заболеваниях начинают пополняться.

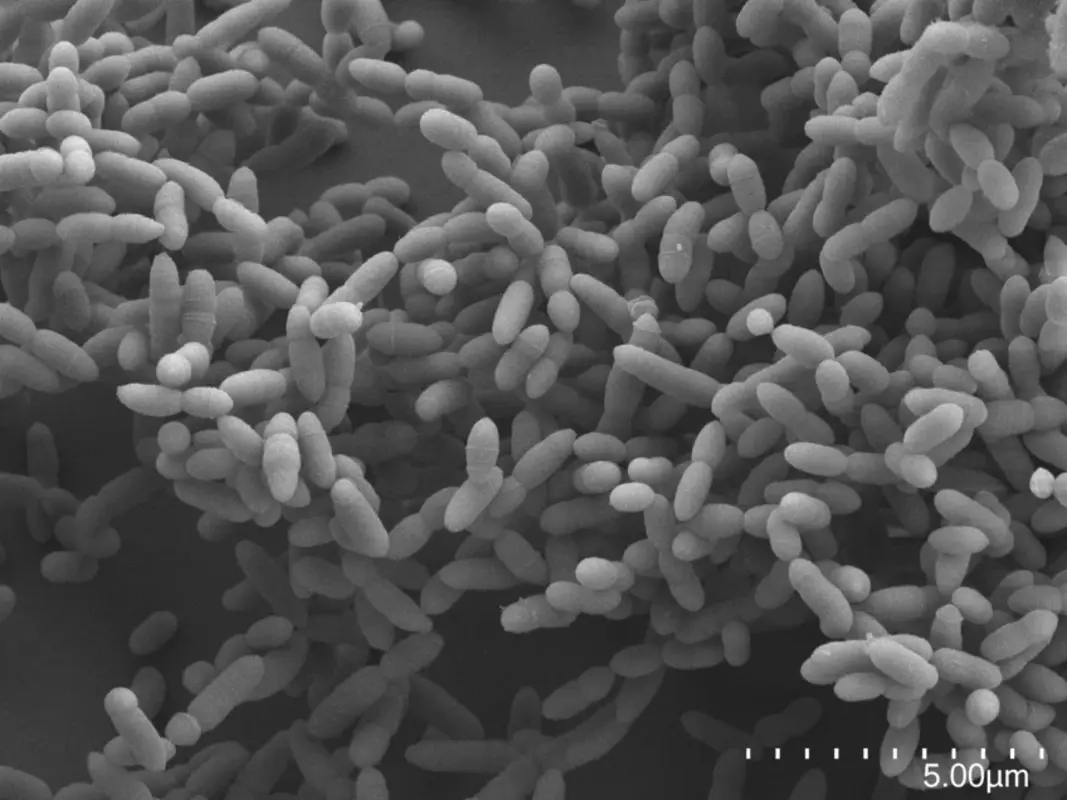

Более 1500 видов бактерий могут вызывать заболевания человека, как и сотни эукариотических вредителей, таких как грибки, протисты и гельминты. Но в медицинской литературе недостает сведений о третьей области жизни: археях. Эта группа микроорганизмов, впервые классифицированная в 1977 году, первоначально была принята за бактерии из-за их схожего внешнего вида. «Теперь у нас появляется все больше доказательств того, что этот домен, к которому принадлежат археи, действительно полностью отличается от бактерий», - говорит Магдалена Ковалевич-Кульбат, микробиолог из Университета Лодзи (Польша).

Археи часто связывают с экстремальными средами, такими как соленые озера, гейзеры и гидротермальные источники. Однако ученые также обнаружили их в океанах, почве и микробиомах животных. Хотя появляется все больше доказательств того, что археи населяют человеческий организм, их патогенная разновидность до сих пор не была обнаружена. Поскольку исследования в этой области практически не проводились, трудно определить, являются ли археи непатогенными по своей природе или их скрытные представители, вызывающие заболевания, просто ускользают от обнаружения.

Несмотря на то, что археи были классифицированы почти 50 лет назад, они до сих пор остаются незамеченными из-за того, что микробиологи используют методики, разработанные для изучения бактерий. Это приводит к значительным ошибкам при анализе проб. Когда исследователи культивируют микробы из организма, например, из образца кала, они обычно используют питательную среду, предназначенную для культивирования бактерий, что может препятствовать росту некоторых архей. Другие археи могут делиться слишком медленно, чтобы их можно было обнаружить обычными методами. «Некоторые виды [архей] мы выращиваем в течение нескольких недель. Иногда это может занять еще больше времени», - рассказала Ковалевич-Кульбат. Она добавляет, что многие археи - анаэробы, процветающие в среде с недостатком кислорода, например в кишечнике, поэтому для их изучения в лаборатории ученые должны использовать специальные анаэробные камеры.

Секвенирование ДНК также может пропустить археи, в зависимости от используемого метода выделения ДНК. Большинство коммерческих наборов для выделения включают лизоцим, который разрушает пептидогликан в стенках бактериальных клеток, чтобы расщепить их и высвободить ДНК; однако этот фермент не расщепляет псевдопептидогликан в стенках архей. Даже если ДНК архей выделяется с помощью других ферментов, бактерии являются более многочисленными обитателями кишечника, поэтому их геномные последовательности обычно доминируют в метагеномных исследованиях. К тому же ученые пока собрали лишь несколько референтных последовательностей архей, что снижает вероятность того, что исследователи найдут похожие совпадения в больших массивах данных и идентифицируют новые виды.

Несмотря на эти препятствия, микробиологи обнаружили археи в человеческом микробиоме, включая десны, кишечник, легкие и кожу. По словам Гийома Борреля, микробиолога из Института Пастера (Франция), из всех архей кишечника наибольшее внимание привлекают микробы, вырабатывающие метан, называемые метаногенами, которые встречаются у половины людей и имеют разную степень распространенности в разных популяциях. Дыхательные тесты на метан могут даже обнаружить их присутствие в кишечнике. «В совокупности, когда в кишечнике насчитывается более 106 метаногенов, образуется достаточное количество метана, чтобы обнаружить его в дыхании», - пояснил Боррель.

Метаногены - не единственные археи, обитающие в организме человека. Ковалевич-Кульбат и другие исследовательские группы выявили растущее число галофильных или солелюбивых обитателей кишечника. «Я думаю, некоторые исследователи не ожидали, что могут существовать галофильные археи, которым действительно требуются высокие концентрации хлорида натрия», - говорит она. Тем не менее, современные данные свидетельствуют о том, что археи в кишечнике не так разнообразны, как их бактериальные соседи. "Мы провели подсчет разнообразия метаногенов в кишечнике и обнаружили около 30 видов, что не так уж и много", - рассказал Боррель. Для сравнения, в кишечнике обитает не менее 1000 видов бактерий. Если судить по численности, то археи также незначительны и составляют от 0,1 до 1% микробиома кишечника, добавляет Боррель. На коже они тоже составляют всего 1% микробиома и некоторые исследования показывают, что они могут делать кожу более кислой и сухой.

Хотя ученые обнаружили несколько видов архей - обитателей микробиома, микробиологи не классифицировали ни одного из них как патогена, предполагая, что у архей могут отсутствовать адаптации, вызывающие заболевания у человека или других животных. Этому есть несколько потенциальных причин. Учитывая низкое разнообразие видов архей, возможно, что слишком мало архей колонизировали кишечник, чтобы позволить одному из них с патогенным потенциалом закрепиться. Кроме того, ученым еще предстоит найти архей с механизмами выделения токсинов, разрушающих ткани, подобными тем, что используют бактерии. Для своего роста археи полагаются на метаболиты, вырабатываемые их бактериальными соседями, поэтому провоцирование заболеваний в кишечнике может привести к обратному результату и вызвать воспаление, убивающее бактерии, или ускорить их удаление (например, вызвав диарею). Более того, метаногены в кишечнике собак активно замедляют скорость кишечного потока на 59%, возможно, благодаря взаимодействию между метаном, который они производят, и нервными рецепторами. Такое замедление движения кишечника может также дать больше времени медленно растущим археям для заселения кишечника.

Некоторые археи, похоже, способствуют здоровью человека. «Мы выделили новый вид галофильных архей в польской соляной шахте, - рассказала Ковалевич-Кульбат. Учитывая, что люди часто купаются в близлежащих соленых озерах, она предположила, что этот архей, Halorhabdus rudnickae, может попасть в организм, где он может вступить во взаимодействие с иммунными клетками. Она также предположила, что и другие дальние родственники галофильных видов, такие как Natrinema salaciae, могут делать то же самое. Чтобы проверить это, она экспериментально культивировала каждый из этих двух видов совместно с человеческими дендритными и Т-клетками. Впервые было обнаружено, что обе галофильные археи могут запускать адаптивный иммунитет, что говорит о том, что это может быть общим свойством солелюбивых видов. По мнению Ковалевич-Кульбат, галофильные виды, включая в первую очередь противовоспалительные механизмы, могут настраивать иммунные клетки на ослабление симптомов воспаления. Будущие исследования in vivo позволят глубже изучить влияние архей на иммунитет.

Метаногены также могут оказаться полезными. Некоторые виды способны расщеплять метаболит хозяина - триметиламин - до метана, предотвращая образование в организме оксида триметиламина - химического вещества, участвующего в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Эти и другие результаты побудили Борреля подать заявку на патент на использование архей в качестве пробиотиков.

Пока накапливаются доказательства того, что некоторые археи являются «хорошими» микроорганизмами, не исключено, что существуют и «плохие» археи, но на них никто не обращает внимания. Ученые связывают некоторые виды с заболеваниями. Например, они обнаружили Methanobrevibacter smithii в микробиоме влагалища женщин с вагинозом. Точно так же они обнаружили Methanobrevibacter oralis в зубных карманах, пораженных пародонтитом, но не в соседних здоровых деснах или в пораженных зубных карманах после выздоровления. Ученые даже связали археи с абсцессами мозга и мышц, воспалительными заболеваниями кишечника и пневмонией. В этих случаях археи, вероятно, не являются главным виновником каждого заболевания, но они могут играть определенную роль. Например, они могут способствовать размножению бактерий, которые непосредственно вызывают симптомы. Однако доказать причинно-следственную связь между археями и заболеваниями было непросто из-за отсутствия экспериментальных протоколов и инструментария для работы с этим доменом жизни.

Чтобы изучить, как бактерии вызывают заболевания, микробиологи манипулируют их генетикой, уменьшая или усиливая факторы вирулентности. Изучение архей потребует такого же подхода, поскольку ученые до сих пор не знают, какие из их генов могут играть роль в развитии заболеваний. «Многие из таких генов являются гипотетическими - мы не знаем их функций», - объясняет Боррель. «В конце концов, кто-то должен провести эксперимент и выяснить, что на самом деле делает тот или иной белок». Однако, по словам Борреля, «генетической модели кишечных архей не существует, есть некоторые генетически объяснимые модели метаногенов, но не тех, что обитают в кишечнике».

Редактирование генов у архей потребует молекулярного инструментария, который микробиологам еще предстоит разработать. «Вы должны найти антибиотик или маркер селекции, который работает. Нужно найти плазмиды. В бактериях это гораздо проще, просто потому что там больше материала», - поясняет Боррель. Микробиологам также необходимо выяснить, способствуют ли они возникновению заболеваний в животных моделях. Однако, по данным Борреля, «не существует хорошо разработанной мышиной модели, которая помогла бы увидеть, каким может быть их влияние in vivo».

По его мнению, исследования архей отстают от исследований бактерий и эукариот на три десятилетия. Он и другие микробиологи все еще пытаются понять основы клеточной биологии этих микробов. Тем не менее, исследовательские группы по всему миру разрабатывают экспериментальные процедуры, чтобы получить представление об археях. В 2023 году исследователи обнаружили плазмиду, которая легко распространяется между различными видами архей, что облегчает работу по редактированию генов. «У большинства архей есть системы CRISPR, которые можно использовать для создания мутантов», - отметил Боррель, и действительно, в 2024 году исследователи разработали механизм редактирования генов CRISPR для манипулирования метаногенами.

По мере того как ученые будут разрабатывать методы изучения этих микроорганизмов, мы, возможно, вскоре поймем несколько аспектов их взаимоотношений с человеком. «Существует ли прямое взаимодействие с клетками человека, например с эпителиальными клетками кишечника?», - задается вопросом Ковалевич-Кульбат. Она добавляет, что в этой области до сих пор не известно, обнаруживают ли клетки врожденного иммунитета компоненты архей, такие как липиды или белки, содержащиеся в их мембранах и клеточных стенках. Дальнейшие находки, как мы надеемся, позволят лучше понять неуловимую связь между этой областью жизни и человеческим организмом.