Хронические аутоиммунные заболевания часто приводят к длительным последствиям и требуют пожизненной иммуносупрессии из-за неполного понимания триггеров и движущих сил у генетически предрасположенных пациентов.

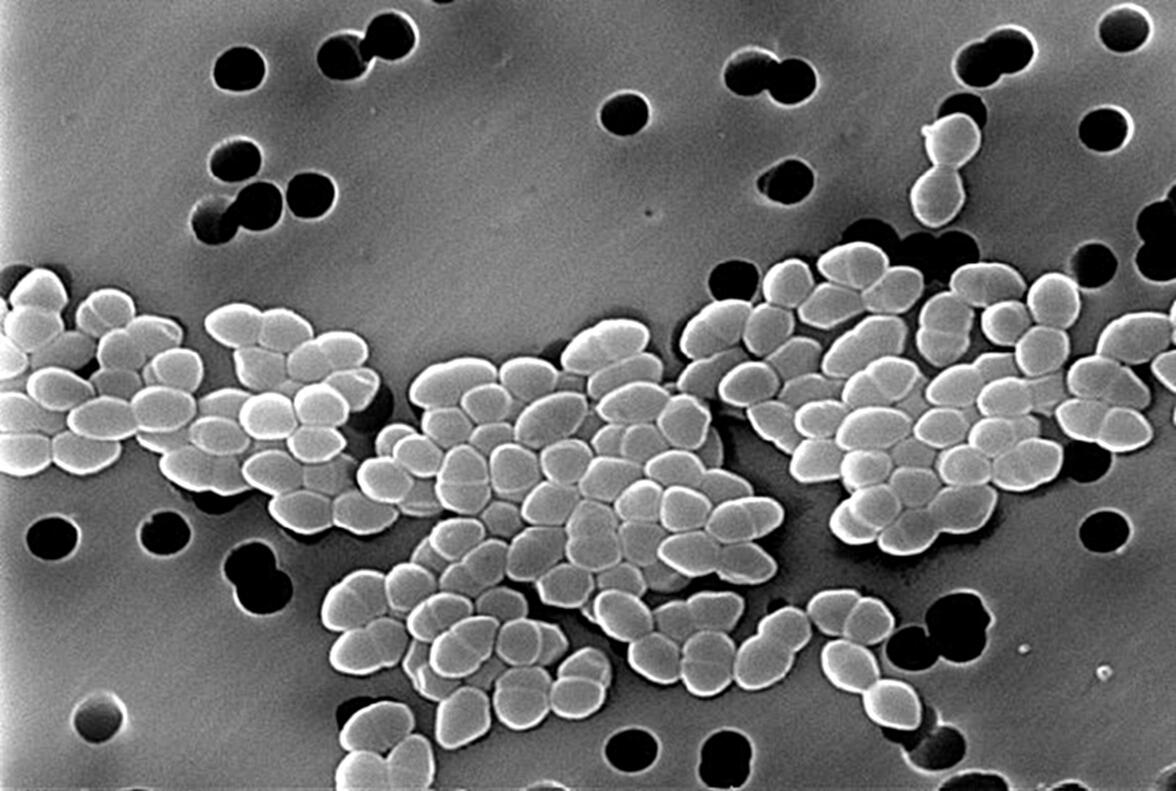

Кишечные бактерии, преодолевающие кишечный барьер, известные как транслоцирующиеся кишечные патобионты, могут провоцировать внекишечные аутоиммунные заболевания у мышей. Вклад микроорганизмов кишечника в развитие аутоиммунитета у человека остается во многом неясным, в том числе и то, вызывают ли такие патобионты специфические патологические адаптивные иммунные реакции человека. В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Translational Medicine, ученые Йельского университета показали, как кишечная бактерия Enterococcus gallinarum может перемещаться за пределы желудочно-кишечного тракта и вызывать аутоиммунный ответ. Полученные результаты, по словам исследователей, могут стать основой для новых подходов к диагностике и лечению аутоиммунных заболеваний.

Авторы попытались определить, как E. gallinarum оказывает такое иммунное воздействие. Используя клеточные и мышиные модели, исследователи обнаружили, что после того, как E. gallinarum покидает кишечник, бактерии попадают в лимфатические узлы и печень, а затем достигают селезенки. Лимфатические узлы и селезенка - это так называемые вторичные лимфоидные органы, которые являются частью иммунной системы и помогают запускать иммунные реакции. Исследователи полагают, что именно в этих органах бактерия запускает свои аутоиммунные эффекты.

Исследователи показали, что Enterococcus gallinarum может вызывать дифференцировку Т-хелперов 17 (TH17) человека и мышиного интерферона-γ+ и переключение подкласса иммуноглобулина G3 (IgG3) антител к РНК E. gallinarum, что коррелирует с реакциями аутоантител к РНК человека у пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) и аутоиммунным гепатитом, двумя внекишечными аутоиммунными заболеваниями. РНК E. gallinarum, но не человеческая РНК, стимулировала Toll-like receptor 8 (TLR8), а TLR8-опосредованная активация человеческих моноцитов способствовала индукции TH17 человека под действием E. gallinarum. Транслокация патобионта вызывала повышение титров анти-РНК-аутоантител, которые коррелировали с аутоиммунной патофизиологией почек в мышиных гнотобиотических моделях волчанки и с активностью заболевания у пациентов с СКВ.

Результаты исследования позволяют предположить, что такие патобионты, как E. gallinarum, могут служить биомаркерами риска аутоиммунных заболеваний. Они также могут стать мишенью для лечения этих заболеваний. Данные исследования проясняют клеточные механизмы того, как транслоцирующийся кишечный патобионт вызывает системные аутоиммунные реакции человека, зависящие от Т- и В-клеток, и создают основу для разработки биомаркеров и целевых терапий аутоиммунных заболеваний, опосредованных микробиотой хозяина. «Возможно, в будущем при лечении аутоиммунных заболеваний мы будем воздействовать не только на иммунную систему», - считает соавтор исследования Мартин Кригель. «Не исключено, что мы сможем воздействовать и на бактерии-провокаторы».