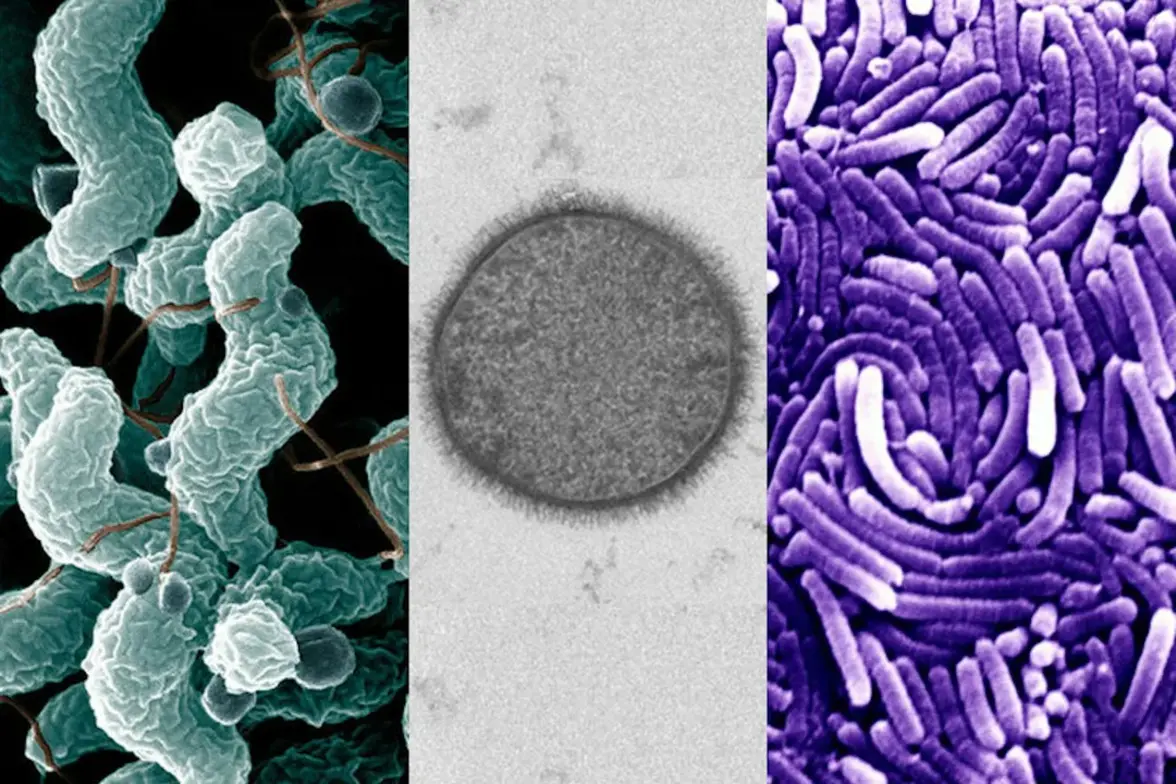

Некоторые микробы прекрасно себя чувствуют в очень суровых условиях. В настоящее время ведется поиск экстремофилов, чтобы использовать их тактики выживания в различных областях, от медицины до космических исследований.

Вне досягаемости солнечного света, в самых суровых уголках планеты процветает невидимый мир. Хотя эти места могут казаться пустынными, лишенными тепла, света и питания, это отнюдь не так. Они являются домом для необычных микроорганизмов, известных как экстремофилы, которые приспособились к условиям, способным уничтожить большинство известных организмов. Некоторые из них разъедают минералы в недрах Земли, создавая подземные пещеры. Другие выживают в экстремальных температурах кипящих озер или ледяных тундр. Третьи обитают в самых глубоких океанских впадинах, в гидротермальных источниках, используя энергию химических веществ вместо солнечного света.

Будучи одними из самых древних обитателей Земли, эти микробы не просто выживают — они процветают. Но почему эти их способности так важны для нас? Их выносливость может раскрыть тайну зарождения жизни на Земле и дать ответ на вопрос, может ли она существовать в других частях Вселенной. Экстремофилы также являются неиспользованным кладезем для потенциальных практических применений; ученые надеются повторить успех выделения ПЦР-фермента Taq полимеразы из теплолюбивого Thermus aquaticus, который процветает в условиях экстремальной температуры и который преобразовал молекулярную биологию.

В поисках микробиологических сокровищ микробиологи отправляются в некоторые из самых отдаленных и экстремальных мест на Земле, включая пещеры под нашими ногами. С доисторических времен пещеры играли ключевую роль для людей, служа убежищем, источником воды и даже каменными холстами для древнего искусства. Однако с развитием цивилизаций зависимость от пещер уменьшилась и изучение этих подземных экосистем замедлилось. Сейчас исследователи возвращаются под землю не только для того, чтобы открывать геологические чудеса, но и для изучения динамичных экосистем, наполненных микробиологической жизнью. Каждая пещерная система уникальна — это идеальная природная лаборатория для изучения экстремофилов и того, как жизнь адаптируется к вечной тьме.

Когда геомикробиолог Диана Нортуп присоединилась к клубу любителей походов во время учебы в Университете Западной Вирджинии, она не ожидала, что увлечется спелеологией, которой она увлеклась буквально с головой. И этот прилив адреналина захватил ее. Пробираясь в темноте, она задавалась вопросом, какие организмы живут в пещерах. Любопытство подтолкнуло ее к исследованию пещеры Лечугилья в Нью-Мексико. «Когда мы заглянули туда, микробы нас просто очаровали».

Пещера Лечугилья, одна из самых длинных пещер в мире, протяженностью почти 150 миль, — не обычная пещера. В отличие от типичных известняковых пещер, образованных сверху вниз под действием углекислоты, Лечугилья — гипогенная пещера, сформированная снизу вверх. Миллионы лет назад сероводород, выделявшийся из-под земли, вступал в реакцию с кислородом, образуя серную кислоту, которая сформировала впечатляющие проходы и минеральные образования.

Для ученых пещера Лечугилья — это настоящая золотая жила микроорганизмов. Благодаря своим особенностям формирования, она была отделена от поверхности в течение миллионов лет. Это дает редкую возможность увидеть древние месторождения полезных ископаемых и микроорганизмы, которые могут процветать в нескольких километрах от входа в пещеру. В пещере ограниченное количество питательных веществ, что заставляет микроорганизмы полагаться на альтернативные источники энергии, такие как водород, метан, сульфид, аммиак и железо.

Нортуп решила исследовать, как микробы могут способствовать образованию красочных отложений ферромарганца, покрывающих стены пещеры. Эти отложения поперечным сечением напоминали сэндвич: внешний слой красного (железо) или черного (марганец) цвета, за ним следовал слой корродированной карбонатной породы, известный как «панк-рок», а под ним — слой коренной породы. «Из месторождения ферромарганца мы взяли панк-рок, чтобы посмотреть, кто в нем живет», — рассказала Нортуп. Эти коррозионные остатки толщиной в несколько сантиметров лежали на измененной карбонатной породе толщиной до 10 см. «Мы откололи кусок карбонатной породы, раздробив ее настолько, чтобы можно было взять ее для исследования».

Исследователи сначала обнаружили микробиологическую жизнь в виде кокковидных или нитевидных структур с помощью микроскопа. Генетический анализ выявил бактерии, окисляющие железо и марганец, такие как Leptothrix и Variovorax paradoxus, а также неидентифицированные виды. Эти микробы производят кислоту в качестве побочного продукта, ускоряя растворение и коррозию скальных стен. Исследуя гипогенную пещеру Вилла Луз в Мексике, Нортуп надевала респиратор и спускалась в проходы, наполненные сероводородом, источником сильного запаха тухлых яиц, концентрация которого может достигать 280 ppm, что намного превышает безопасный для человека порог в 5 ppm.

Нортуп поясняет, что необычные пещерные образования возникают из-за активного сероводорода. «Когда сероводород [газ] достигает потолка, он превращается в серную кислоту, которая начинает капать. Сноттиты образуются из этих капель, где pH может быть от нуля до единицы — это очень кислый раствор». Сноттиты похожи на слизистые, капающие сталактиты, состоящие из биопленки, кишащей микробами. Исследователи также обнаружили сноттиты в пещерах с более нейтральным pH, но во всех средах доминирует один вид бактерий: Acidithiobacillus thiooxidans, известный своим окислением серы и способностью выживать в суровых условиях. Эти пещерные микробы не только обладают интересной метаболической активностью, но могут иметь и биомедицинский потенциал.

В пещере Вилла-Луз сноттиты представляют собой слизистые образования, свисающие с потолка. Они процветают в средах, богатых серой. Фото: Kenneth Ingham.

В то время как обитающие в почве стрептомицеты являются богатым источником известных антибиотиков, пещеры представляют собой неизведанный резервуар новых антимикробных препаратов. Эти экстремальные среды могут содержать ключ к борьбе с современной антибиотикорезистентностью. Хейзел Бартон, геомикробиолог из Университета Алабамы, исследует микробиомы пещер и их уникальные свойства для новых применений.

Бартон изучала антибиотикорезистентность в пещере Лечугилья, где микробы были изолированы от поверхности в течение миллионов лет. Если бы использование антибиотиков было основной причиной резистентности, эти пещерные микробы не должны были бы обладать ею. Однако группа Бартон обнаружила, что эти пещерные микробы были устойчивы ко всем типам природных антибиотиков, что подчеркивает древнее происхождение антибиотикорезистентности. Один особенно устойчивый штамм, Paenibacillus sp. LC231, был непатогенным, но выдерживал 26 из 40 протестированных антибиотиков. Дальнейший анализ показал, что его профиль устойчивости близко соответствовал профилю бактерий, обитающих на поверхности, что подтверждает идею о том, что устойчивость к антибиотикам развилась задолго до использования современных антибиотиков.

Пещерные микробы не только показывают, как жизнь может процветать в экстремальных, бедных питательными веществами и лишенных света условиях — так называемых «темных биосферах», — но и дают подсказки о возможности существования жизни за пределами Земли. Бартон и ее коллеги также исследовали пещеру Уинд-Кейв, где подземные озера образуются из грунтовых вод, поднимающихся через водоносный слой, а не из поверхностных стоков. «[Эта пещера] полностью изолирована от поверхности и именно это делает ее хорошим аналогом [луны Юпитера] Европы», — отметила Бартон.

Когда исследователи изучили, содержат ли эти озера уникальную микробиологическую жизнь, они были удивлены результатами. «Оказалось, что [в них] самое низкое количество клеток среди всех водных сред на Земле, за исключением глубоких южноафриканских золотых рудников», — отметила Бартон. Из-за такой низкой биомассы Бартон пришлось отфильтровать тысячи литров воды, чтобы собрать достаточное количество ДНК для анализа. Несмотря на низкое количество клеток, образцы обладали высоким микробиологическим разнообразием, в котором преобладали гаммапротеобактерии. Дальнейшие исследования выявили уникальную метаболическую систему, в которой микробы используют марганец в качестве источника энергии.

Подземные озера в пещерах, богатые биоразнообразием, имеют сходство с ледяными пустынями на полюсах Земли. В обеих средах микроорганизмы должны развивать специальные стратегии, чтобы выжить. Эти почвы выдерживают низкие температуры, ограниченное количество углерода, азота, воды, сильное ультрафиолетовое излучение и частые циклы замерзания и оттаивания. Но знания об их микробных сообществах довольно ограничены.

Белинда Феррари, микробиолог-эколог из Университета Нового Южного Уэльса, впервые увлеклась наукой в 10 лет, когда получила в подарок игрушечный микроскоп и обнаружила крошечных плавающих существ в пробах воды из утиного пруда на ферме своей семьи. Сегодня Феррари изучает полярные микробы в почве, культивируя виды, которые когда-то считались некультивируемыми. В 2005 году Феррари получила образцы почвы, собранные Австралийским антарктическим отделением на островах Виндмилл в Восточной Антарктиде в результате неожиданного сотрудничества. Она была в восторге, поскольку образцы являются редкостью из-за логистических ограничений, связанных с удаленностью местоположения.

Антарктические почвенные бактерии процветают в одной из самых суровых сред на Земле, что делает их чрезвычайно сложными для культивирования традиционными методами. Феррари приняла вызов и решила вырастить антарктических микроорганизмов в лаборатории. Когда стандартные агаровые среды не дали результата, Феррари разработала новую технику: почвенную суспензию, в которой в качестве среды для роста использовалась нестерильная почва, имитирующая естественные условия. Хотя этот подход позволил успешно культивировать некоторые микроорганизмы, другим требовались более специфические условия, такие как воздействие примесей атмосферных газов.

Чтобы более глубоко изучить эти неуловимые микробы, Феррари и ее коллеги используют ампликонное секвенирование и метагеномику для реконструкции геномов и определения того, экспрессируют ли микробы гены, участвующие в окислении атмосферных газов, таких как водород, окись углерода и метан. Некоторые из этих бактерий, потребляющих воздух, связаны с высокогорными пустынными Actinobacteria, которые обладают генами для поглощения следовых газов.

После более чем десяти лет анализа образцов, присланных коллегами в 2005 году, в 2019 году Феррари отправилась в собственную экспедицию на острова Уиндмилл. Она вернулась на те же три места, где были собраны первоначальные образцы, просеяла почву, чтобы собрать сотни новых образцов, и оценила, как потепление в регионе повлияло на микробиологические сообщества. «Мы взяли те же образцы, и, как вы понимаете, мы хотели провести все те же типы секвенирования, получить все те же данные об окружающей среде для всех этих образцов почвы и попытаться понять, что происходит с почвенными сообществами, и [отметить] любые изменения». Ученые предсказывали, что из-за потепления увеличится влажность, возрастет количество фототрофных видов и уменьшится количество бактерий, потребляющих следовые газы. И действительно, их предсказания оказались верными. «Мы увидели увеличение количества таких организмов, как цианобактерии, которые осуществляют фотосинтез, и уменьшение количества тех, которые любят сухую почву», — отметила Феррари.

Пересекая ледяную местность, Феррари увидел еще одну возможность для дальнейших исследований. «На одном из участков, Робинсон-Ридж, [были] красивые мшистые покровы. В конце концов, мы сосредоточились на одном из образцов, чтобы попробовать его культивировать». В лаборатории Феррари подготовила питательную среду с низким содержанием питательных веществ, используя концентрации в 100–1000 раз ниже стандартных уровней, и добавила в пробирки водород, чтобы проверить способность микробов его окислять. Однако вместо бактерий процветали грибки, что привело к созданию библиотеки из более чем 300 интересных видов грибов.

Феррари и ее коллеги исследовали несколько новых видов грибков, в том числе Penicillium psychrofluorescens sp. nov., аутофлуоресцентный антарктический грибок. Этот вид не может использовать нитраты, но может использовать фосфор из фосфонатов посредством окислительных реакций. Он также имел 30 биосинтетических генных кластеров, что позволяет предположить, что он может производить уникальные биологически активные соединения с потенциальным медицинским или биотехнологическим применением.

Воодушевленные этими открытиями, исследователи экспериментируют с культивированием грибков вместе с бактериями или другими грибками для стимулирования производства антимикробных веществ или меланина. Феррари и ее группа также сотрудничают с ботаническими садами, которые заинтересованы в изучении этих грибков как новых организмов, которые потенциально могут быть патогенами растений.

Другие исследователи изучали микробы, производящие меланин, такие как Cryomyces antarcticus и C. minteri, на предмет их устойчивости в моделируемых условиях космоса и Марса. Эти исследования показывают, что толстые слои меланина защищают ДНК и клетки микробов от экстремального стресса окружающей среды. «Мы рассматриваем организмы, выживающие в Антарктиде, как модельную систему для изучения того, как организмы выживают в условиях стресса», — рассказала Феррари. «Некоторое понимание того, как эти грибки выживают в Антарктиде, может помочь нам понять, как можно восстанавливать экосистемы и узнать, как организмы реагируют [на различные типы] стрессов».

Глубокий океан служит основным аналогом для изучения происхождения жизни и возможности существования жизни на других планетах и лунах с океанами. Этот загадочный, чуждый мир, изобилующий всем, от коралловых рифов до микроскопических организмов, остается последней неизведанной сферой Земли. Океаны, покрывающие более 70% поверхности планеты, являются домом для бесчисленных организмов, которые обеспечивают циклы питательных веществ, питают морские пищевые цепочки и поддерживают здоровье экосистем. Понимание того, как они выживают в таких экстремальных условиях, является огромной задачей.

Джули Хубер, океанограф из Океанографического института Вудс-Хоул, глубоко интересуется тайнами океана. «Меня увлекла идея о том, что микробы могут дать представление о том, как может функционировать жизнь за пределами Земли, о происхождении жизни и о тесной связи между геологической историей нашей планеты и жизнью», — говорит Хубер. Сейчас она изучает, как микробы используют энергию морского дна, находящегося вдали от солнечного света. Ее экспедиции доставляют ее и ее команду в море, вблизи подводных вулканов или подводных гор, а также гидротермальных источников — таких как гейзеры или горячие источники на дне океана.

Гидротермальные источники выделяют перегретую и богатую химическими веществами воду, которая способствует хемосинтезу, а микробы могут использовать эти химические соединения вместо света в качестве источников энергии. Эти хемосинтетические бактерии затем служат пищей, поддерживая экосистему животных, таких как трубчатые черви, гигантские моллюски и мидии, и даже осьминоги. Помимо того, что бактерии служат пищей для микробов, они могут приносить дополнительную пользу благодаря своим биохимическим процессам и побочным продуктам.

Например, как отмечает Хубер, «в Коста-Рике есть питомники осьминогов, которые откладывают яйца в этих теплых водах, вытекающих из подводной горы». Причина их решения завести тут семью пока неясна. Хотя некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что эти богатые химическими веществами жидкости могут способствовать развитию эмбрионов, Хубер задается вопросом, не играют ли микробы в этих жидкостях более важную роль, например, поставляя новый углерод в экосистему, что приносит пользу матери-осьминогу или ее яйцам.

Чтобы получить представление об этих взаимодействиях, Хубер и ее коллеги выходят в море для взятия пробы из районов на глубине от 500 до 3000 метров под поверхностью воды. Для сбора воды, вытекающей из земной коры в этих жерлах, используется насос, оснащенный серией трубок и фильтров, которые установлены на дистанционно управляемом или пилотируемом аппарате. Ученые также собирают отложения и используют секвенирование 16S рРНК и методы культивирования, чтобы получить представление о микробном разнообразии. Исследователи также могут метить глубоководных микробов различными изотопными метками, чтобы охарактеризовать метаболически активные аутотрофные микробы.

«Земная кора — это пористая матрица. Я представляю ее как банку с шариками. Иногда в ней много места для движения воды. Иногда же места для движения воды почти нет», — объясняет Хубер. Различные части морского дна являются домом для разных микробных сообществ. «Эта вода постоянно движется через океаническую кору, унося с собой все эти питательные вещества, химикаты и жизнь. В зависимости от температуры и типа породы, энергия, доступная для микробной жизни, меняется».

Одна из морских экспедиций Хубер привела ее к грязевым вулканам в западной части Тихого океана. Там она и ее коллеги обнаружили бактерии, обитающие в среде с высокой щелочностью — pH 12,26. Но исследователи также обнаружили бактерии, процветающие в грязевых вулканах с кислой средой. «Это огромный диапазон, в котором может существовать жизнь, и при pH 12,5 вы не найдете тех же микробов, что и при pH 1», — заметила Хубер. «Они специализируются на существовании в этих разных средах, но важно то, что вы действительно везде находите жизнь».

Поиски морских микробов показывают не только их способность выживать в экстремальных условиях — таких как огромное давление, высокие или низкие температуры, полная темнота и сильно изменяющийся pH — но и их важную роль в глубинных океанических экосистемах. Продолжая раскрывать это микробиологическое разнообразие, исследователи ищут новые соединения с многообещающими антибиотическими свойствами. Эти открытия могут также содержать ключи к пониманию жизни за пределами нашей планеты. Изучая экстремальные условия, в которых процветают эти микробы, ученые получают более глубокое понимание условий, необходимых для жизни. Погружаясь в глубины моря, исследователи ищут параллели с мирами Энцелады (одной из лун Сатурна), которые скрывают под своей ледяной корой обширные подповерхностные океаны. "Мы живем в действительно захватывающее время для исследования океанических миров", — говорит Хубер.

Изучая жизнь в пещерах, полярных регионах и глубоководных районах, исследователи получают важные сведения о жизнестойкости микроорганизмов. В этих изолированных и экстремальных средах, характеризующихся высоким давлением, экстремальными температурами и дефицитом питательных веществ, обитают микроорганизмы, которые выработали необычайные стратегии выживания. Понимание того, как эти организмы адаптируются и процветают, не только расширяет знания исследователей о потенциале жизни на Земле, но и определяет направления поиска жизни за ее пределами.