Рак молочной железы остается наиболее распространенным видом рака у женщин во всем мире и продолжает представлять серьезную проблему для общественного здравоохранения.

В 2022 году этот диагноз был поставлен 2,3 миллионам женщин и около 670 000 женщин умерли от этого заболевания во всем мире. Факторы образа жизни, включая возраст, ожирение, употребление алкоголя, табака, гормональную терапию в постменопаузе и предшествующее облучение, являются хорошо известными факторами риска. Новые данные свидетельствуют о том, что в этом процессе может участвовать и другой, менее заметный фактор - микробиом.

Микробные сообщества в кишечнике и репродуктивном тракте все чаще признаются скрытыми факторами, влияющими на гормональную регуляцию, иммунный гомеостаз и биологию рака. Определяя, как метаболизируются эстрогены, как контролируется воспаление местных тканей, эти микробные экосистемы могут способствовать как риску, так и прогрессированию рака молочной железы. Таким образом, изучение того, как микробиомы кишечника и репродуктивного тракта взаимодействуют с гормональной регуляцией и путями развития рака, может открыть новые возможности для профилактики, диагностики и терапии и поставить микробиом в центр обсуждения вопросов женского здоровья и рака молочной железы.

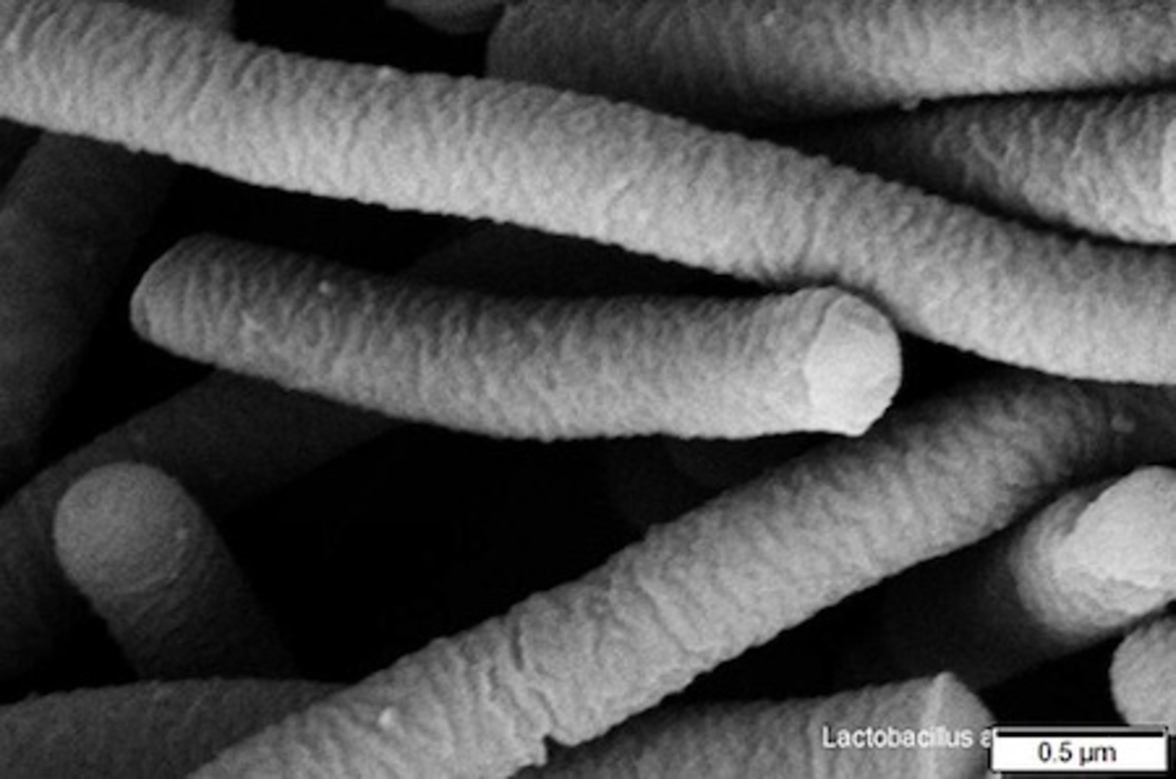

Кишечный микробиом является не только партнером в пищеварении, но и гормональным регулятором. Здоровый микробиом кишечника разнообразен и включает в себя виды бактерий, принадлежащих к родам Clostridium, Bacteroides, Eubacterium, Lactobacillus и Ruminococcus. Многие из этих микробов несут в себе такие гены, как β-глюкуронидаза, β-глюкозидаза и сульфатаза, ферментные продукты которых метаболизируют эстрогены таким образом, чтобы поддерживать уровень циркулирующих гормонов в равновесии. Совокупность генов кишечных микробов, способных метаболизировать эстрогены, известна как эстроболом.

Эстроболом регулирует энтерогепатическую циркуляцию - процесс, при котором эстрогены выделяются в желчь и затем реабсорбируются в кровоток, что контролирует общую биодоступность эстрогенов в организме. Некоторые кишечные бактерии, особенно виды из родов Clostridium, Bacteroides и Escherichia, выделяют фермент β-глюкуронидазу, который расщепляет (или реактивирует) эстрогены, которые ранее были инактивированы печенью. Эти реактивированные эстрогены затем могут связываться с рецепторами эстрогена и вызывать последующие физиологические реакции по всему организму.

Эстроген действует как мощный фактор прогрессирования опухоли при раке молочной железы с положительным рецептором эстрогена (ER+), наиболее распространенном подтипе рака, на долю которого приходится примерно 70% всех случаев. В этих опухолях клетки экспрессируют рецепторы эстрогена (ERa и ERβ), которые связывают циркулирующий эстроген и активируют гены, участвующие в передаче сигналов клеточной пролиферации и роста, включая онкогены MYC, CCND1 (циклин D1), BCL-2 (В-клеточный лейкоз/лимфома 2) и pS2/TFF1 (trefoil factor family 1). Активация этих генов увеличивает синтез ДНК и подавляет апоптоз, способствуя неконтролируемому делению клеток.

Когда микробиом нарушается из—за таких факторов, как прием антибиотиков, неправильное питание, хронический стресс и воспаление, состояние, известное как дисбактериоз, может привести к снижению микробного разнообразия, позволяя потенциально вредным бактериям доминировать. Такой дисбаланс может изменить гормональный метаболизм и иммунную сигнализацию, способствуя развитию гормонально обусловленных видов рака, включая рак эндометрия, яичников, шейки матки, предстательной железы и молочных желез. Ученые обнаружили, что у женщин в постменопаузе, страдающих раком молочной железы, микробиота кишечника была менее разнообразной и изменяла свой состав по сравнению со здоровой контрольной группой. Это уменьшение разнообразия отражает нарушение функций эстроболома, а это означает, что для переработки и реактивации эстрогенов доступно меньше микробных генов.

В конечном счете, изменения в активности ключевых ферментов, вырабатываемых бактериями, таких как β-глюкуронидаза, β-глюкозидаза и сульфатаза, могут изменять уровень циркулирующих гормонов и косвенно влиять на поведение опухоли. Когда микробное разнообразие снижается, активность β-глюкуронидазы ослабевает, снижая долю активного эстрогена, доступного для связывания с рецепторами эстрогена. Этот нарушенный баланс между конъюгированными (неактивными) и неконъюгированными (активными) эстрогенами может, в свою очередь, способствовать гормонально обусловленному росту опухоли при раке молочной железы с положительными рецепторами эстрогена.

Еще раз подтверждая связь между микробиомом кишечника и метаболизмом эстрогенов, исследователи выявили конкретные семейства бактерий, которые играют непосредственную роль в регулировании уровня гормонов. Представители семейств Clostridiaceae и Ruminococcaceae, которые обогащены генами, кодирующими β-глюкуронидазу (β-GUS), и ключевыми компонентами эстроболома, ассоциированы с уровнем эстрогена в моче и общим богатством микробиома. Эти бактерии способствуют деконъюгации эстрогена в кишечнике, влияя на то, сколько активного гормона реабсорбируется в кровоток. В совокупности эти данные демонстрируют, что микробиота кишечника, активность эстрогенового обмена и гомеостаз эстрогенов тесно взаимосвязаны. Нарушение этой микробной сети может изменить доступность гормонов и способствовать возникновению и прогрессированию гормонально обусловленных видов рака, включая рак молочной железы.

Воспаление является еще одним важным связующим звеном между дисбактериозом и раком. В нормальных условиях в кишечнике и репродуктивных путях комменсальные микробы постоянно взаимодействуют с иммунной системой хозяина для поддержания равновесия, стимулируя защитные силы организма, не вызывая при этом хронического воспаления. Микробы могут выделять метаболиты и компоненты клеточной стенки, такие как липополисахариды (LPS) и пептидогликаны, которые попадают в системный кровоток и воздействуют на Toll-подобные рецепторы (TLR) на иммунных и эпителиальных клетках.

Активация TLR-сигнала запускает последующую выработку цитокинов, таких как IL-6, TNF-α и IL-1β, которые могут модулировать воспаление и пролиферацию клеток в отдаленных тканях, включая молочную железу. Аналогичным образом, исследования показывают, что эффекторы микробного происхождения, которые запускают TLR-опосредованную иммунную активацию в периферических тканях, способствуют хроническому воспалению и созданию среды, способствующей развитию опухоли. В молочной железе такие сигналы могут усиливать ангиогенез, пролиферацию эпителиальных клеток и процессы уклонения от иммунитета, что может ускорить прогрессирование рака.

Потеря полезных бактерий снижает выработку короткоцепочечных жирных кислот - ключевых метаболитов, которые в норме подавляют воспаление и поддерживают целостность эпителия. Без этих защитных соединений могут доминировать провоспалительные цитокины, создавая микросреду, благоприятствующую росту опухоли. В частности, при раке молочной железы микробные метаболиты и взаимодействия "хозяин–микроб", по-видимому, влияют как на передачу сигналов рецепторами эстрогена, так и на активность иммунных контрольных точек, потенциально ускоряя прогрессирование опухоли. Данные исследований, проведенных как на животных, так и на людях, подтверждают эту связь.

Исследование, проведенное в 2020 году, проанализировало микробиоту, ассоциированную с опухолями, при различных типах рака, включая рак молочной железы, и обнаружило, что каждый вид рака обладает уникальной микробной сигнатурой. Например, бактерии, способные продуцировать микотиол, соединение, которое помогает детоксифицировать активные формы кислорода, были обогащены в подтипах рака молочной железы, ассоциированных с более высоким окислительным стрессом. Исследователи также обнаружили бактериальную ДНК и микробные метаболиты в опухолевой ткани — не обязательно внутри самих опухолевых клеток, но в микроокружении опухоли. Эти результаты свидетельствуют о том, что бактерии, обитающие в опухолях, могут влиять на местные метаболические и иммунные условия, формируя поведение опухоли и ее прогрессирование. Эти результаты подтверждаются на доклинических моделях на мышах. Исследования показывают, что дисбактериоз кишечника, вызванный приемом антибиотиков, ускоряет рост опухоли молочной железы, частично ослабляя противоопухолевую иммунную защиту и изменяя структуру молочной железы таким образом, что это способствует канцерогенезу.

Исследователи также начинают изучать, может ли микробный дисбаланс, возникающий локально, например, в кишечнике или репродуктивных путях, влиять на отдаленные органы, такие как молочные железы, посредством системной иммунной или метаболической сигнализации. Новые данные свидетельствуют о том, что активность микробов в кишечнике может влиять на поведение иммунных клеток таким образом, что это повышает риск развития рака.

Например, один анализ генетической связи показал, что специфический путь биосинтеза кишечной микрофлоры связан с риском развития рака молочной железы и что эта связь, по-видимому, опосредована изменениями свойств иммунных клеток, в частности, подгруппы CD4+CD8+ Т-клеток, участвующих в регуляции воспаления. Хотя эти результаты остаются предварительными, они раскрывают более широкую концепцию взаимодействия кишечника, иммунной системы и молочной железы, при которой микробные метаболиты и иммунные сигналы формируют коммуникационную сеть, влияющую на физиологию тканей молочной железы и восприимчивость к заболеваниям. Этот растущий объем данных укрепляет мнение о том, что микробиом функционирует не только как локальная экосистема, но и как эндокринный и иммунный орган всего организма, способный формировать системные уровни гормонов, тонус воспалительных процессов и, в конечном счете, риск развития рака.

Хотя прямых данных о том, что воспаление репродуктивных путей приводит к системным иммунным изменениям при раке молочной железы по-прежнему немного, эти исследования показывают вероятные связи. Микробный дисбаланс в микробиоме влагалища может вызвать локализованное воспаление и изменить иммунитет слизистой оболочки. Эти изменения могут распространяться за пределы репродуктивного тракта посредством передачи сигналов цитокинами или активации иммунных клеток, влияя на системный воспалительный тонус и, в конечном счете, на физиологию тканей молочной железы. В совокупности полученные данные свидетельствуют о том, что дисбактериоз может активно влиять на развитие рака, а не просто сопровождать его. Нарушая передачу воспалительных сигналов и ослабляя иммунный контроль, микробный дисбаланс может способствовать созданию благоприятной для опухоли микросреды, которая способствует прогрессированию рака молочной железы.

По мере расширения исследований микробиома человека становится все более очевидным его потенциальное влияние на профилактику и лечение рака молочной железы. Различные микробные признаки в кишечнике и репродуктивном тракте исследуются в качестве потенциальных неинвазивных биомаркеров риска развития рака или терапевтического эффекта. Например, различия в бактериальном разнообразии кишечника, активности эстроболома и таксонах, связанных с иммунитетом, могут помочь в раннем выявлении или предсказать реакцию пациентов на гормональные или иммуномодулирующие препараты.

В то же время стратегии, нацеленные на микробиом, от диеты, пробиотиков до пребиотиков и даже трансплантации фекальной микробиоты, изучаются как способы восстановления микробного баланса, уменьшения воспаления и стабилизации гормонального обмена. Несмотря на то, что эти подходы все еще находятся на ранних стадиях изучения, они могут в конечном итоге дополнить традиционные методы лечения рака молочной железы, повысив эффективность лечения, улучшив восстановление иммунитета и сведя к минимуму побочные эффекты, такие как мукозит (воспаление слизистых оболочек), вызванный химиотерапией, или нарушения обмена веществ.

Несмотря на эти достижения, ряд проблем остается нерешенным. Микробные сообщества сильно различаются не только по таксономическому составу, но и по функциональным возможностям (какую метаболическую или сигнальную активность они выполняют). Такая изменчивость затрудняет определение единого “здорового” базового микробиома или прогнозирование универсальных результатов лечения. Более того, большинство современных исследований основаны на корреляции, поэтому вопрос о причинно—следственной связи — приводит ли дисбактериоз к прогрессированию рака или просто отражает его - остается нерешенным.

Внедрение доклинических разработок в практику на людях также сопряжено с трудностями. Например, модели мышей отличаются от человеческих гормональными циклами, иммунными реакциями и составом микробиома, что затрудняет прямые сравнения. В клинических испытаниях также должны учитываться такие факторы, как диета, использование антибиотиков и этническая принадлежность, которые существенно влияют на микробиологический профиль. Будущие исследования, объединяющие мультиомические подходы, сочетающие метагеномику, метаболомику и иммунофенотипирование, будут иметь решающее значение для выявления эффективных микробных сигнатур и связей между микробиотой и биологией рака.

Несмотря на препятствия, эта область быстро развивается. Возможность использования микробиома для профилактики и лечения рака молочной железы представляет собой многообещающий прорыв в онкологии, соединяющий микробиологическую экологию с молекулярной медициной. В будущем восстановление микробного баланса может стать такой же неотъемлемой частью лечения рака молочной железы, как и воздействие на сами опухолевые клетки.