Клетки иммунной системы работают в динамичной микросреде, где время, концентрация и последовательность сигнальных молекул постоянно меняются.

Несмотря на эту сложность, иммунным клеткам удается точно взаимодействовать и контролировать воспаление и инфекцию. Остается неясным, как кодируются и декодируются эти динамические сигналы и сохраняют ли отдельные клетки память о прошлом воздействии воспалительных молекул.

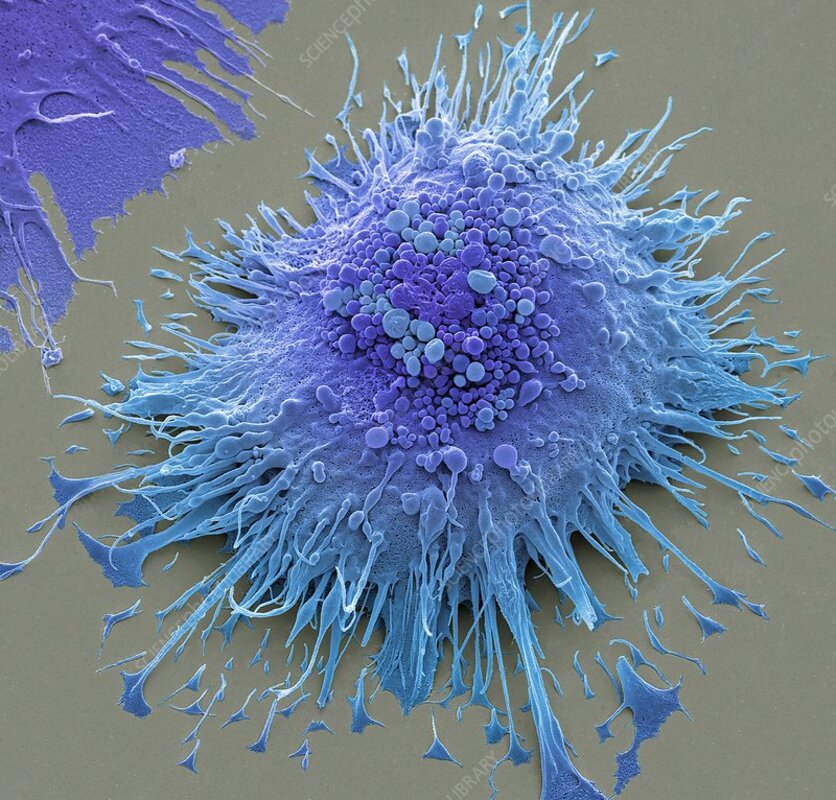

Антитела долгое время считались основной частью памяти иммунной системы человека, но недавно исследователи из Чикагского университета обнаружили новую форму иммунной памяти. Макрофаги корректируют свои молекулярные сигнальные схемы сразу после инфекции, обнаружили исследователи. Эта кратковременная память изменяет реакцию макрофагов на последующие инфекции и иммунные сигналы: иногда клетки приобретают толерантность, которая делает их менее восприимчивыми, иногда усиливает их иммунный ответ. Новые результаты, опубликованные в журнале Cell Systems, могут в конечном итоге указать на новые способы контроля активности макрофагов для лечения инфекций или аутоиммунных заболеваний.

«Оказывается, макрофаги могут усиливать или ослаблять свою реакцию в зависимости от того, на что они воздействуют», - рассказывает старший автор новой работы Савас Тей. «Чем лучше мы поймем, как воспалительные сигналы влияют на состояние клеток, тем эффективнее мы сможем разработать новые терапии, которые будут использовать преимущества этих регуляторов для управления иммунной системой».

Иммунная система человека имеет две линии защиты. Врожденная иммунная система действует быстро и неспецифично, обнаруживая инфекции и борясь с ними; более медленный, адаптивный иммунный ответ распознает и нацеливается на конкретные патогены. "Классически врожденный иммунный ответ отличается от адаптивного тем, что он не адаптируется, у него нет памяти о предыдущих стимулах", - поясняет Тей. Однако некоторые недавние исследования указывают на то, что макрофаги - часть врожденной иммунной системы - могут варьировать свои реакции. Тей и коллеги решили выяснить, действительно ли макрофаги меняются с течением времени.

Для этого они проверили влияние 80 различных условий - варьирующих доз шести различных бактериальных и вирусных молекул - на активность макрофагов с помощью разработанной ими высокопроизводительной микрофлюидной платформы. Они показали, что воздействие воспалительных сигналов иногда приводило к эффекту «прайминга», делая макрофаги более восприимчивыми к будущим угрозам. Но в других случаях это приводило к толерантности, когда макрофаги реагировали слабее или медленнее на повторное воздействие. «Наши результаты действительно свидетельствуют о сложности иммунной сигнализации», - говорит Тей. «Происходит множество вещей и все они оказывают разное влияние».

Исследователями не было обнаружено четких зависимостей между типом вируса или бактерии и тем, как изменялась иммунная сигнализация. Но в целом более высокие дозы и более длительное воздействие патогена повышали толерантность, что может быть адаптацией для предотвращения чрезмерной активации иммунной системы, говорит Тей. Более короткие воздействия или низкие дозы часто приводили к «праймингу», что делало макрофаги готовыми реагировать на угрозы более агрессивно.

Когда исследователи выделили макрофаги от мышей с сепсисом они обнаружили, что эти клетки реагируют на иммунную реакцию слабее, чем обычно. Это наблюдение помогает объяснить, почему пациенты с сепсисом могут быть уязвимы к вторичной инфекции. Оно также позволяет предположить, что повышение активности макрофагов - или блокирование этой «толерантности» - может помочь в терапии сепсиса.

Далее исследователи показали, что когда макрофаги подвергаются воздействию воспалительных сигналов, их активность меняется вместе со изменениями в том, как ключевой иммунный регулятор, известный как ядерный фактор каппа-B (NF-κB), активируется и перемещается в ядро с течением времени. В то же время изменялась доступность определенных участков ДНК, что меняло то, насколько легко NF-κB и другие регуляторные белки могли связываться и активировать гены воспаления. Объединив сигнальные паттерны NF-κB и данные о доступности хроматина, ученые разработали модель машинного обучения, позволяющую предсказывать реакцию макрофагов на новые воспалительные сигналы на основе предыдущего воздействия.

«Мы показали, что динамика транскрипционных факторов и хроматина координирует тонкую настройку реакции макрофагов на новые воспалительные сигналы. Эта работа демонстрирует, как макрофаги сохраняют память о предыдущих сигналах, несмотря на изменчивость отдельных клеток, и проясняет механизмы индуцированной сигналами памяти в динамических воспалительных условиях, таких как сепсис», - говорит Тей. «Это дает нам новое понимание сложности воспалительной сигнализации, а также может иметь некоторые практические последствия». В текущем исследовании авторы следили за макрофагами только в течение 12 часов. Однако они предполагают, что воздействие на клетки может продолжаться в течение нескольких дней или недель - чтобы убедиться в этом, необходимо провести дополнительные исследования.