Бактерицидная активность многих антибиотиков зависит от активности клеточного метаболизма.

Однако для эффективности антибиотиков или пептидов, нацеленных на мембраны, предполагается, что метаболическая активность не требуется, поскольку считается, что интактные мембраны необходимы во всех физиологических состояниях. В подтверждение этого многие мембранно-направленные соединения эффективны против метаболически активных и неактивных бактерий.

Антибиотики полимиксины являются единственными мембранонаправленными препаратами, используемыми в клинической практике против грамотрицательных бактерий, но часто не обладают эффективностью in vivo, несмотря на мощную бактерицидную активность in vitro. В терапевтических целях используются два полимиксина - полимиксин В (PmB) и полимиксин Е (колистин), оба состоящие из катионного циклического пептидного компонента, соединенного с экстрациклической пептидной цепью, которая в свою очередь связана с ацильным хвостом. Оба полимиксиновых антибиотика воздействуют на липополисахариды (ЛПС) посредством высокоаффинных и длительных взаимодействий, что приводит к разрушению внешней мембраны (ВнеМ). Однако природа этого разрушения ВнеМ и механизм гибели бактерий под действием антибиотика в значительной степени неизвестны.

Несколько предыдущих исследований показали, что после нарушения ВнеМ происходит пермеабилизация внутренней мембраны (ВнуM), которая, как предполагается, необходима для гибели бактерий. Ранее было также показано, что ЛПС как во ВнуМ, так во ВнеМ являются мишенью для полимиксинов. Хотя неизвестно, как полимиксины преодолевают ВнеМ, чтобы получить доступ к периплазматическому пространству, преобладает модель «самопродвигающегося» поглощения, при которой катионные свойства антибактериального препарата разрушают катионные мостики между молекулами ЛПС, нарушая барьерную функцию и обеспечивая проникновение антибиотика через ВнеМ.

Несмотря на мембраноповреждающее действие полимиксинов, они не уничтожают персистирующие клетки Escherichia coli или Acinetobacter baumannii. Также было показано, что кишечная палочка в стационарной фазе обладает высоким уровнем толерантности к полимиксинам, что позволяет предположить, что на бактерицидную активность этих мембраноразрушающих антимикробных препаратов влияет метаболическая активность и/или состояние роста. Соответственно, было установлено, что метаболическая активность необходима для летального воздействия колистина в клинически значимых дозах. Однако при концентрациях, превышающих те, которые обычно достигаются в клинических условиях (>10-50 мкг мл-1), летальное воздействие полимиксина не зависит от фазы роста или метаболической активности. Таким образом, в нашем понимании того, как полимиксиновые антибиотики убивают бактерии, имеются существенные пробелы, а требование метаболической активности остается неясным.

В связи с этим исследователи из Имперского колледжа Лондона поставили перед собой цель определить, необходима ли метаболическая активность для эффективности летального воздействия полимиксина и почему, и тем самым улучшить понимание механизма, с помощью которого этот класс антибиотиков убивает бактерии. Авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Microbiology, демонстрируют, что метаболическая активность необходима для летальности клинически значимых доз полимиксина B (PmB), и используют это понимание для определения его способа действия.

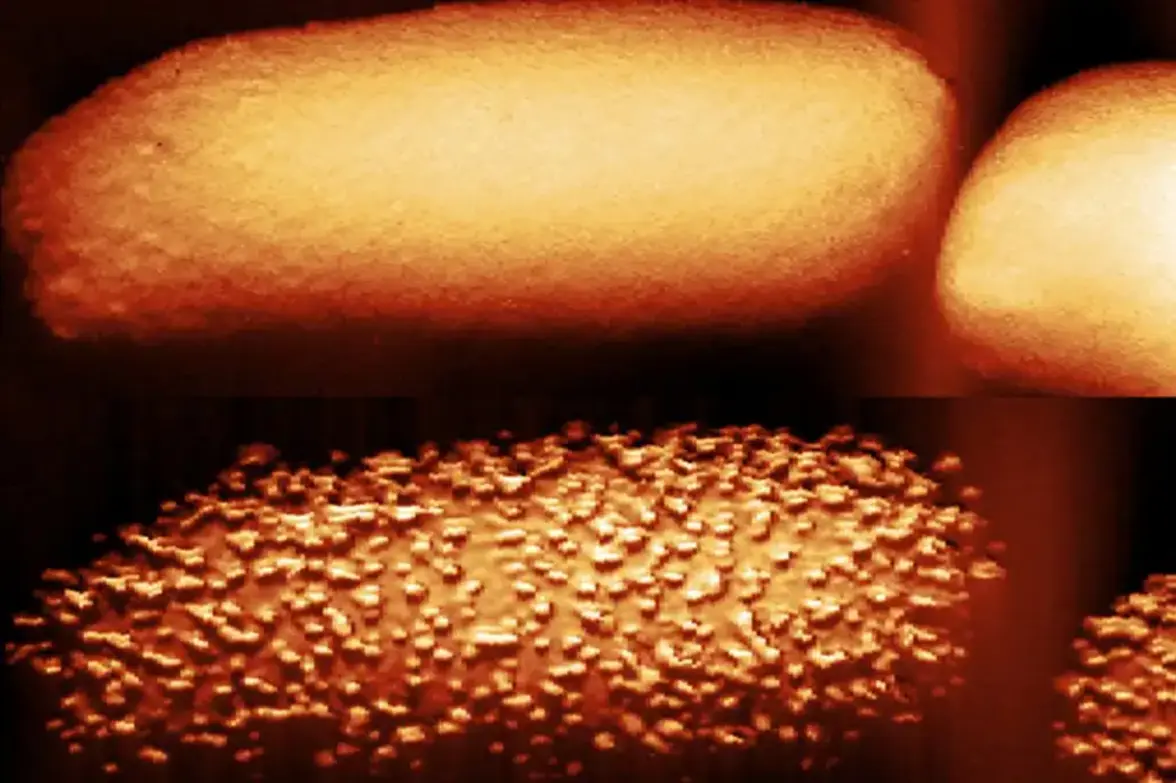

Эксперименты показали, что PmB убивал экспоненциально-фазные Escherichia coli, но не уничтожал стационарно-фазные клетки, если не было источника углерода. Летальность от антибиотика коррелировала с поверхностными выступами на ВнеМ, видимыми с помощью атомно-силовой микроскопии, и потерей ЛПС из внешней мембраны через процессы, требующие синтеза и транспорта ЛПС, но блокируемые детерминантом устойчивости к полимиксину MCR-1. Хотя энергозависимое разрушение внешней мембраны не приводило к прямой гибели, оно облегчало доступ PmB к внутренней мембране, которую антибиотик пермеабилизировал энергонезависимым образом, что приводило к гибели клетки. Эта работа показывает, как метаболическая неактивность обеспечивает толерантность к важному мембранно-таргетированному антибиотику. Исследование также дает объяснение тому, как толерантность к полимиксину возникает в персистирующих и стационарно-фазовых клетках, несмотря на мембраноразрушающую активность этих антибиотиков.

Изображения E. coli, подвергшейся воздействию полимиксина В, демонстрирующие изменения внешней мембраны, слева направо: без воздействия; бактерия после 15 минут воздействия антибиотика; через 30 минут; через 60 минут; через 90 минут. Фото: Carolina Borrelli, Edward Douglas et al./Nature Microbiology.