Эффективность вакцины против золотистого стафилококка зависит от иммунных последствий прошлого контакта с этим микробом.

У Staphylococcus aureus сложные отношения с человеком. Хотя эта комменсальная бактерия колонизирует носовые полости примерно 20-30% людей и является членом микробиома кожи человека, S. aureus также является основным оппортунистическим патогеном, который часто вызывает смертельные инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом. Еще больше осложняет эти отношения появление нескольких штаммов с множественной лекарственной резистентностью, которые являются ключевой угрозой для общественного здоровья во всем мире. Следовательно, создание вакцины против S. aureus имеет огромное значение. Однако, несмотря на многочисленные попытки, предпринимавшиеся на протяжении десятилетий, ни один из кандидатов в вакцины не смог эффективно предотвратить инфицирование человека S. aureus, что приводит исследователей в замешательство.

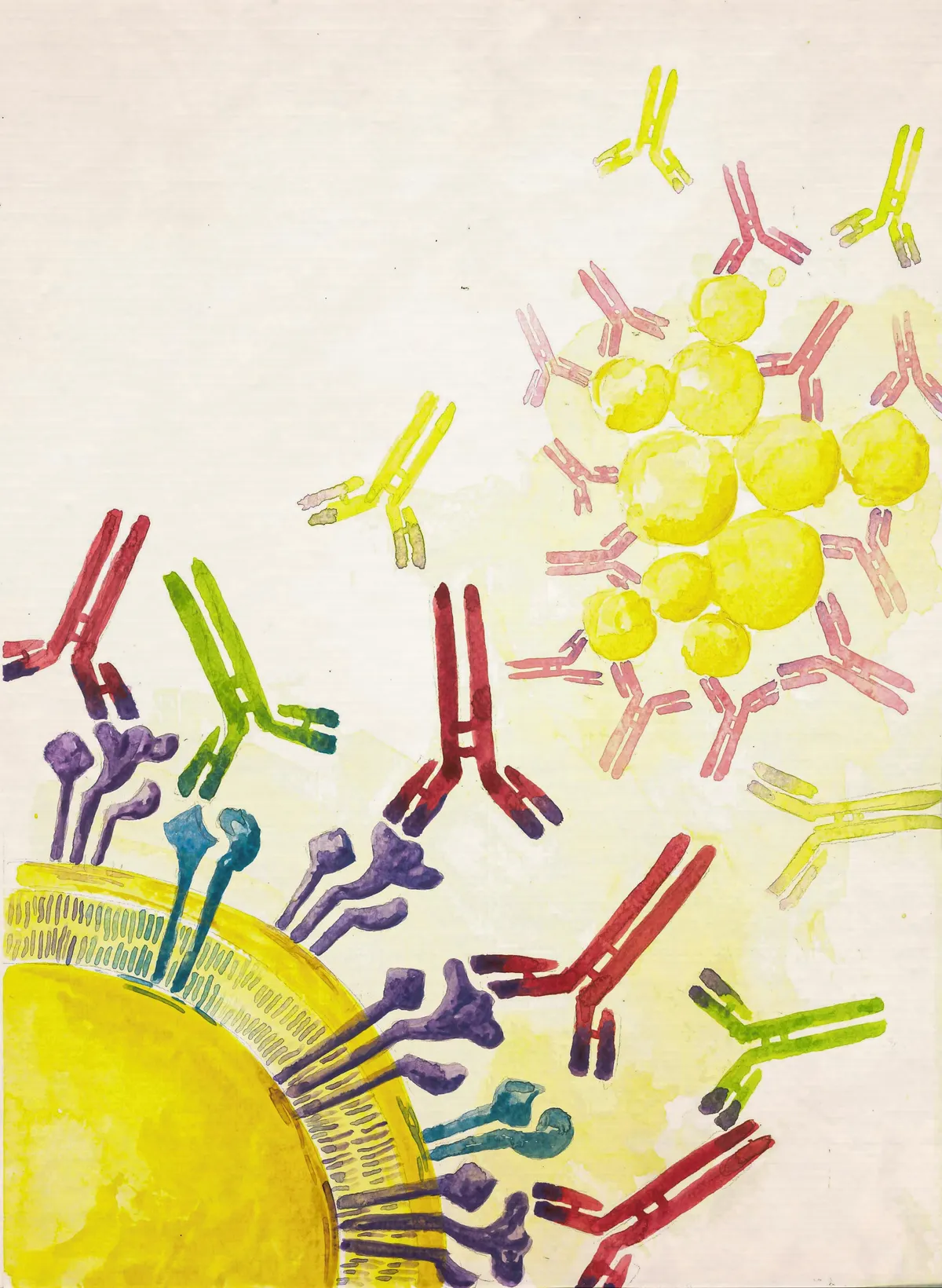

В недавно опубликованной в журнале Cell Reports Medicine работе исследователи установили, что предыдущее воздействие S. aureus влияет на эффективность вакцины, и смогли предсказать успех вакцины, оценив тип антигена и уже существующий титр антител против этого антигена. Эта информация поможет ученым разработать улучшенные вакцины для людей.

«Одна из главных дилемм в этой области заключается в том, что у нас есть проблема с вакцинами», - поясняет Джордж Лю, иммунолог и исследователь инфекционных заболеваний в Медицинской школе Калифорнийского университета и соавтор данного исследования. «Было проведено, вероятно, около 30 [клинических] испытаний, из них около 10 или более - во второй и третьей фазах, где действительно изучается эффективность вакцин. И все эти замечательные вакцины, которые работают на мышах, когда их переносят на людей, оказываются неудачными».

Эта нерешенная проблема подтолкнула Лю и его коллег к изучению различий между реакциями человека и мышей. Они предположили, что эти различия обусловлены разной интенсивностью воздействия. Ученые содержат лабораторных мышей в относительно стерильной среде, где они редко сталкиваются с S. aureus. И наоборот, более 50% новорожденных к двухмесячному возрасту имеют S. aureus в носовой полости и продолжают подвергаться его воздействию в течение всей жизни.

Лю и его группа ранее воспроизвели неудачу одного из кандидатов на вакцину, подвергнув мышей воздействию S. aureus перед иммунизацией. Хотя вакцина, нацеленная на антиген клеточной стенки стафилококка (CWA), побудила животных выработать защитные антитела против патогена, были также выработаны и незащитные антитела, которые напрямую конкурировали за связывание антигена. Эти неэффективные антитела первоначально были выработаны после предыдущих встреч с бактерией, что позволяет предположить, что вакцина не сработала, поскольку заставила мышей вспомнить о незащитной иммунной памяти. Кроме того, эти результаты соответствуют первоначальной гипотезе антигенного греха, согласно которой антитела, выработанные против доминирующего антигена после заражения одним штаммом гриппа, предопределяют выработку антител против нового штамма гриппа, даже если они не являются защитными.

Чтобы выяснить, может ли эта гипотеза объяснить и другие провальные вакцины, Лю и его коллеги изучили характеристики предсуществующих антител и соответствующих им антигенов у мышей, которые ранее встречались с бактерией. Особое внимание они уделили антителам против основных CWA или бактериальных токсинов, которые включали антигены, ставшие мишенями для неудачных вакцин. Исследователи заметили, что титры антител в сыворотках различаются, и определили, что антиген является доминирующим или субдоминирующим в зависимости от количества связанных с ним антител. Затем они очистили антитела и провели анализ in vitro, чтобы проверить способность антител CWA опсонизировать бактерии и приводить к их уничтожению, опосредованному фагоцитозом; они также использовали антитела к токсину для защиты клеток от лизиса, вызванного токсином. Они обнаружили, что антитела CWA не способствовали эффективному уничтожению S. aureus, что позволило предположить, что они не являются защитными. Однако исследователи обнаружили, что антитела к токсину эффективно нейтрализуют бактериальный токсин.

Чтобы определить, как эти свойства влияют на эффективность вакцины, исследователи иммунизировали мышей с основными антигенами S. aureus и без предварительного контакта с ним. При заражении мышей бактериями исследователи заметили, что вакцины против доминирующих антигенов токсинов защищают как наивных животных, так и тех, кто ранее подвергался воздействию бактерии. Эти результаты позволили предположить, что защитные импринты не мешают активной вакцинации и что иммунизация против токсинов может быть эффективной стратегией. Они также установили, что вакцинация доминантными антигенами CWA снижала бактериальную нагрузку у наивных мышей, но не оказывала никакого эффекта у ранее зараженных мышей, поскольку вакцина индуцировала у животных память о незащитных импринтах. В отличие от этого, иммунизация против субдоминантных антигенов CWA успешно защищала как "опытных", так и "неопытных" мышей, что указывает на то, что эти антигены могут стать идеальными мишенями для будущих вакцин.

«У людей могут быть антитела к определенным антигенам S. aureus, но тот факт, что существующий репертуар может активно подавлять защитную реакцию, меня весьма удивил», - отметил Дэйн Паркер, иммунолог и микробиолог из Медицинской школы Ратгерса, который не принимал участия в этом исследовании. «Это исследование потенциально может определить, как ученые должны проводить подобные изыскания в будущем», - заявил Паркер.

Лю с оптимизмом смотрит на то, что эта работа поможет ученым разработать эффективные вакцины против S. aureus или таких сложных заболеваний, как малярия или туберкулез. «Мы надеемся, что специалисты также изучат в своих собственных биологических системах или на своих собственных [выбранных] патогенах, может ли этот тип механизма уклонения от иммунитета быть задействован», - сказал он.