Микроорганизмы демонстрируют невероятное разнообразие метаболизма.

С момента зарождения жизни на Земле, около 4 миллиардов лет назад, микроорганизмы развили удивительно разнообразные способы извлечения энергии из окружающей среды, которые зачастую не поддаются классификации, которую мы им навязываем. Недавние исследования показывают более сложную и увлекательную реальность, чем считалось ранее: некоторые микробы могут одновременно использовать как аэробное, так и анаэробное дыхание, даже в полностью насыщенной кислородом среде. Эта неожиданная гибкость ставит под сомнение классические модели метаболизма микробов и проливает новый свет на то, как они эволюционировали и адаптировались к динамичной среде.

В начале истории Земли, когда в атмосфере планеты не было кислорода, жизнь была строго анаэробной. Первые микробные метаболизмы использовали акцепторы электронов, такие как углекислый газ, железо, сульфат или элементарная сера. Эволюция цианобактерий и последующее увеличение концентрации кислорода в атмосфере во время Великого окислительного события (ВОС) — где-то между 2,4 и 2,1 миллиардами лет назад — оказали сильное селективное давление на микробы, заставив их адаптироваться к присутствию кислорода.

Некоторые линии микроорганизмов эволюционировали, чтобы дышать кислородом, что дает высокий выход энергии, но за счет образования вредных побочных продуктов, известных как реактивные формы кислорода (ROS). Другие остались строго анаэробными, полностью избегая кислорода и адаптируясь исключительно к анаэробным средам обитания. Некоторые даже развили способность переключаться между двумя режимами дыхания в зависимости от своего непосредственного окружения. Во всех случаях микробы были вынуждены полагаться на анаэробные ферментные системы, которые существовали до ВОС и были эволюционно отточены с течением времени для работы с кислородом.

Когда ученые начали систематически исследовать микробиологическую жизнь, они использовали поведение микроорганизмов в присутствии или отсутствии кислорода как один из способов их классификации. Микробы, которые процветали в кислороде и погибали без него, считались облигатными аэробами. Те, которые погибали при воздействии кислорода и могли расти только в его отсутствии, были облигатными анаэробами. А группа микробов, способных расти как в присутствии, так и в отсутствии кислорода, была названа факультативными.

Эта классификация предоставила удобную основу для понимания физиологии и экологии микроорганизмов. Стало общепринятым, что факультативные микробы естественным образом отдают предпочтение аэробному дыханию при наличии кислорода, поскольку этот процесс дает наибольшее количество энергии, и переключаются на анаэробное дыхание только при его истощении. Эта парадигма «сначала кислород, потом анаэробное дыхание» прочно укоренилась в микробиологии.

Традиционная иерархия акцепторов электронов в микробном дыхании основана на термодинамике. Акцепторы электронов обычно используются в последовательности, основанной на их окислительно-восстановительном потенциале: в конце концов, кислород с его высоким окислительно-восстановительным потенциалом (+820 мВ) дает наибольшее количество энергии, за ним следуют нитрат, оксиды марганца, железо (III), сульфат и CO2 с уменьшающимся количеством энергии. Закись азота (+1350 мВ), хотя термодинамически является еще более сильным акцептором электронов, чем кислород, обычно действует как переходный промежуточный продукт в пути денитрификации и при наличии восстанавливается до N2.

Эта логика дополнительно подтверждается биохимией. Многие ключевые ферменты, участвующие в анаэробных механизмах, чувствительны к кислороду, а ROS, образующиеся в кислородных условиях, могут повреждать биомолекулы. Это создает сильное селективное давление на микробы, заставляя их отдавать предпочтение аэробному дыханию при наличии кислорода — не только потому, что оно дает больше энергии, но и потому, что поддержание анаэробных механизмов в кислородных условиях является метаболически рискованным и неэффективным. В результате регуляция генов у факультативных микробов обычно отдает приоритет аэробным путям и активно подавляет анаэробные системы в присутствии кислорода.

Недавние исследования показывают, что некоторые микроорганизмы не подчиняются модели дыхания «или/или». Четыре примечательных примера — Hydrogenobacter, Synechocystis, Shewanella oneidensis и Microbacterium deferre — демонстрируют одновременное аэробное и анаэробное дыхание в условиях, когда кислород присутствует, но его количество изменяется.

Пример 1: Hydrogenobacter - хемолитотроф в горячих источниках

В недавнем исследовании был приведен яркий пример одновременного аэробного и анаэробного дыхания у Hydrogenobacter RSW1, хемолитоавтотрофа, выделенного из горячих источников Йеллоустоуна. При наличии водорода (H2), элементарной серы (S) и кислорода Hydrogenobacter рос быстрее и достигал более высокой плотности, когда одновременно использовал кислород и серу в качестве акцепторов электронов, а не полагался только на один путь.

Газовая хроматография подтвердила одновременное потребление кислорода и восстановление серы Hydrogenobacter, а транскриптомные данные показали активную экспрессию как кислородовосстанавливающих, так и серовосстанавливающих ферментов. Примечательно, что это не было временным явлением, вызванным колебаниями уровня кислорода; клетки поддерживали это гибридное дыхание в качестве стабильной стратегии. Механизм включает в себя сложную цепь переноса электронов с несколькими [NiFe]-гидрогеназами и комплексом серы-редуктазы (SreABC), что позволяет гибко направлять электроны, полученные в результате окисления H2, либо на пути восстановления кислорода, либо на пути восстановления серы.

Пример 2: Synechocystis - метаболически гибкая цианобактерия

Еще один яркий пример — Synechocystis sp. PCC 6803, цианобактерия, традиционно считавшаяся облигатным аэробом. Недавние исследования показали, что Synechocystis может восстанавливать оксиды Fe(III) посредством внеклеточного переноса электронов (EET) даже в полностью кислородных условиях, как при свете, так и в темноте, когда в качестве источника углерода используется глюкоза. Эта способность осуществлять EET параллельно с кислородным дыханием подчеркивает универсальность микробного электронного потока и показывает, что такие гибридные стратегии не ограничиваются факультативными анаэробами или гетеротрофными бактериями; они также могут встречаться у фототрофных организмов. Хотя текущие результаты получены в лабораторных исследованиях, вероятно, что эта гибридная стратегия дыхания также действует в естественных пресноводных средах обитания, где доступность света, уровни кислорода и окислительно-восстановительные условия колеблются ежедневно. Эта гибкость помогает Synechocystis поддерживать окислительно-восстановительный баланс и поглощение железа даже при ограниченной фотосинтетической активности.

Пример 3: Shewanella oneidensis — электроактивный гибрид

Shewanella oneidensis, факультативный анаэроб, известный своими способностями к внеклеточному переносу электронов (EET), является еще одним примером. В недавнем исследовании использовались микрофлюидные устройства с датчиками кислорода для мониторинга восстановления Fe(III) Shewanella в полностью кислородных условиях. Удивительно, но восстановление Fe(III) происходило интенсивно даже при насыщении кислородом, без признаков локализованных аноксических микросайтов. Это указывало на то, что клетки Shewanella одновременно осуществляли аэробное дыхание и переносили электроны к Fe(III), вероятно, через секретируемые восстановленные флавины и цитохромы внешней мембраны.

Последствия этого явления очень значительны: вместо того, чтобы отключать механизм EET в присутствии кислорода, Shewanella продолжает работать параллельно, предположительно уравновешивая производство энергии и окислительно-восстановительный гомеостаз.

Пример 4: Microbacterium deferre — недавно открытая грамположительная бактерия

Возможно, наиболее интригующий случай связан с Microbacterium deferre A1-JKT, новой грамположительной бактерией, выделенной из окислительно-восстановительных пресноводных отложений. Эти среды содержат нитчатые кабельные бактерии, которые создают четкие градиенты кислорода, сульфида и pH. В оксично-аноксическом интерфейсе таких сред уровни кислорода постоянно колеблются. В электрохимических и биохимических анализах M. deferre продемонстрировала одновременное восстановление кислорода и Fe(III) посредством секреции восстановленных флавинов, опосредующих внеклеточный перенос электронов.

Весьма удивительно, что в условиях насыщения кислородом планктонные клетки M. deferre продолжали восстанавливать Fe(III), что снова опровергает давнее убеждение, что восстановление Fe(III) микроорганизмами происходит строго в анаэробных условиях. С механической точки зрения, M. deferre использует неканоническую систему EET (FLEET) на основе флавина, включающую белки FccA и FmnA, но не имеет других известных компонентов FLEET. Рибофлавин секретировался в качестве редокс-шаттла в кислородных условиях, что свидетельствует о том, что M. deferre A1-JK активно производит флавины даже в кислородных условиях, чтобы оптимизировать выработку энергии в изменяющихся условиях.

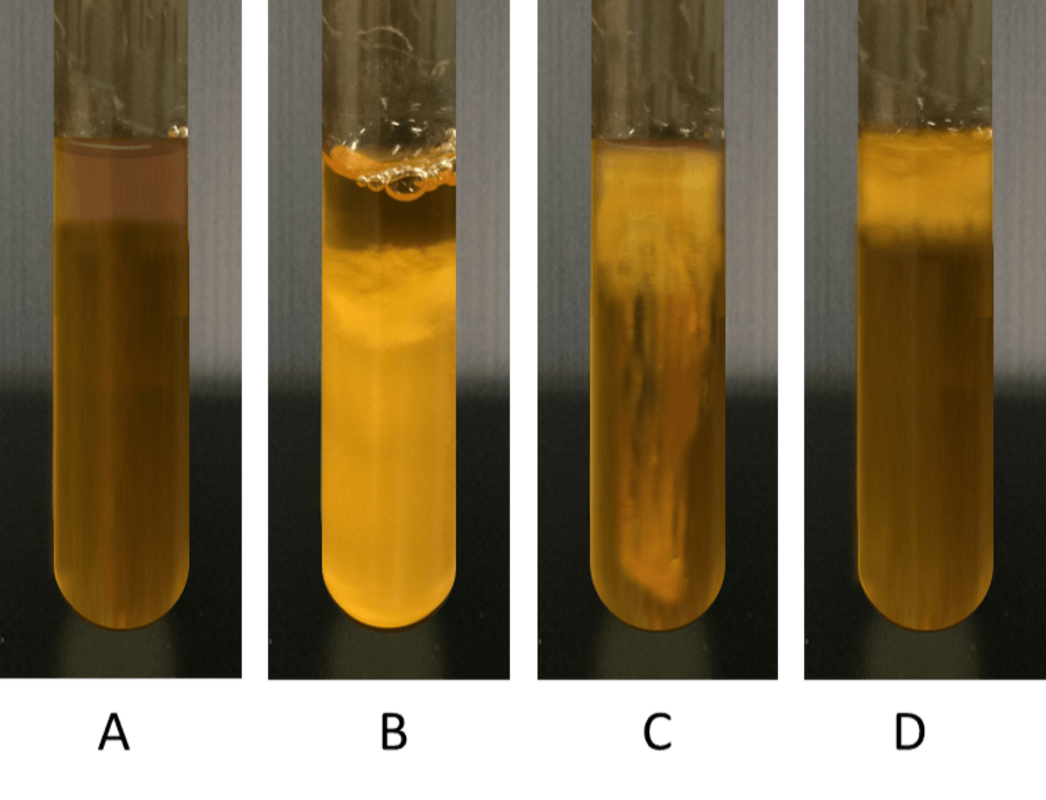

Четыре пробирки с бактериальной культурой, демонстрирующие различные кислородные предпочтения. Пробирка A: контрольная пробирка, содержащая только среду и демонстрирующая два слоя: верхний слой богат кислородом, нижний слой лишен кислорода. Пробирка B: облигатный анаэроб. Пробирка C: факультативный аэроб. Пробирка D: облигатный аэроб. Источник: Wikimedia Commons/Eunice Laurent.

Почему же мы раньше не замечали одновременного аэробного и анаэробного дыхания? Если возможно одновременное аэробное и анаэробное дыхание, почему микробиологи долгое время считали иначе? Этому недосмотру, вероятно, способствовали несколько факторов. Многие известные анаэробные ферменты неустойчивы к кислороду, и лабораторные штаммы часто культивируются в строго определенных "кислородных" или "бескислородных" условиях. Гибридное дыхание просто не тестировалось и не предполагалось. Кроме того, преобладающая парадигма регуляции генов укрепила предположение о том, что присутствие кислорода строго подавляет экспрессию анаэробных генов. Однако новые исследования выявили более тонкие регуляторные реакции, включая посттрансляционный контроль, который обеспечивает большую метаболическую гибкость.

Дизайн экспериментов также сыграл свою роль: во многих исследованиях использовались статичные культуры или объемные измерения содержания кислорода, которые не учитывали бы тонкие микромасштабные градиенты или одновременную работу каналов. Недавнее внедрение микрофлюидики и передовых электрохимических датчиков теперь обеспечивает разрешение, необходимое для обнаружения этой динамики. Наконец, в таких случаях, как восстановление серы или железа, абиотическое повторное окисление восстановленных продуктов в кислородных условиях, возможно, маскировало биологическую активность в предыдущих исследованиях или убедило исследователей в том, что ее изначально невозможно было измерить.

Почему микробы одновременно осуществляют аэробное и анаэробное дыхание? Способность осуществлять одновременное аэробное и анаэробное дыхание, вероятно, дает ряд адаптивных преимуществ, особенно в изменяющихся условиях окружающей среды. Поддержание некоторого потока электронов к внеклеточным акцепторам, таким как флавины или металлы, может помочь сбалансировать внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы и свести к минимуму образование ROS во время аэробного дыхания. Гибридное дыхание также обеспечивает гибкость и жизнестойкость в условиях, когда доступность кислорода колеблется в пространственных и временных масштабах, например, во времена ВОС и в современных отложениях.

Более того, распределяя электроны по нескольким путям, микробы могут оптимизировать выработку АТФ и избежать "узких мест" в дыхательной цепи. В динамичных окислительно-восстановительных средах, таких как кислородно—бескислородные поверхности раздела отложений, гибридные механизмы могут одновременно использовать как кислород, так и анаэробные акцепторы электронов, что дает им явное конкурентное преимущество.

Открывающаяся картина гибридного дыхания имеет широкие последствия для микробной экологии, эволюции и биотехнологии. Одновременное восстановление металлов и кислородное дыхание могут изменить наше понимание круговорота железа, серы и углерода в почвах, донных отложениях и водных системах. Факультативные аэробы, способные к гибридному дыханию, могут доминировать в изменяющихся окислительно-восстановительных зонах, что потенциально объясняет такие закономерности, как сохранение метаболически разнообразных таксонов на границе кислородно-бескислородного взаимодействия и обогащение электроактивных микробов в отложениях, где сосуществуют кислород и альтернативные акцепторы электронов.

Эволюционно способность к смешанному дыханию, возможно, помогла предкам микробов выжить во время постепенного насыщения Земли кислородом. Примеры Hydrogenobacter и Microbacterium позволяют предположить, что эта особенность является древней и, возможно, обеспечивала переход от анаэробного к аэробному метаболизму в период ВОС.

С биотехнологической точки зрения, использование гибридного дыхания может повысить производительность биоэлектрохимических систем, усовершенствовать стратегии биоремедиации в окислительно-восстановительных средах и вдохновить синтетическую биологию на разработку подходов, направленных на баланс внутриклеточных окислительно-восстановительных условий.

Микробное дыхание гораздо более универсально, чем считалось ранее. Простая модель "сначала кислород, потом анаэробное дыхание" уступает место более динамичному взгляду: в определенных условиях аэробное и анаэробное дыхание могут происходить параллельно. Примеры Hydrogenobacter, Shewanella и Microbacterium иллюстрируют, как микробы творчески перестраивают свои электронные потоки, чтобы процветать в сложных условиях. По мере дальнейшего развития таких методов, как микрофлюидика, транскриптомика и передовая электрохимия, мы, вероятно, откроем еще более удивительные грани микробного дыхания. Для микробиологов это захватывающее время пересмотреть старые представления и изучить удивительную пластичность микробного мира.