Одноклеточные виды, которые часто объединяются в колонии, заставляют исследователей переосмыслить происхождение животных.

Около трех миллиардов лет Землей правили одноклеточные организмы. Затем, примерно миллиард лет назад, началась новая глава в истории жизни. Первые попытки совместной жизни начали приносить плоды, прокладывая путь для эволюции сложных организмов, включая животных, растения и грибы. Согласно одному исследованию, переход к многоклеточности произошел по крайней мере 40 раз во всех известных формах жизни. Однако у животных это, по-видимому, произошло только один раз.

В начале 2000-х годов исследователи, заинтересованные этим замечательным событием, сделали ряд неожиданных открытий. Преобладало мнение, что для развития ключевых свойств многоклеточности необходимо было появление множества генов: способности клеток сцепляться друг с другом, коммуникации с помощью молекулярных сигналов и скоординированной регуляции экспрессии генов, благодаря которой каждая клетка специализируется и занимает свое место в организме. Однако исследования показали, что некоторые одноклеточные организмы экспрессируют целый ряд белков, которые контролируют ключевые свойства многоклеточности у животных. Молекулярный инструментарий необходимый для многоклеточности, по-видимому, существовал задолго до появления первых животных. «Эта работа переписала наше понимание происхождения животных», — говорит Уильям Рэтклифф, эволюционный биолог из Технологического института Джорджии в Атланте. «И заставляет нас задавать другие вопросы».

Две группы ученых, стоящие за большей частью этих исследований, возглавляли эволюционный биолог и генетик Николь Кинг из Калифорнийского университета в Беркли и эволюционный биолог Иньяки Руис-Трильо из Института эволюционной биологии в Барселоне, Испания. С тех пор они расширили свои ряды до небольшого сообщества ученых, которые превратили более дюжины этих видов в модельные организмы. Все эти виды являются эукариотами, которые отличаются от прокариот наличием ядра и принадлежат к родам, близко связанным с животными: хоанофлагелляты, филастереи, ихтиоспоры и кораллохитреи. Многие из модельных видов пробуют себя в многоклеточности, время от времени образуя колонии.

По словам исследователей, часть того, что делает эти организмы такими интересными, заключается в том, насколько они различаются по внешнему виду, стадиям жизни и генетическому составу. Каждый из этих организмов, пять из которых описаны ниже, дает представление об эволюционных путях, которые могли привести к появлению животных. Изучение нескольких линий, чтобы сложить воедино картину этого события, стало «философией этого научного сообщества», говорит молекулярный биолог Елена Касакуберта, которая совместно с Руисом-Трильо руководит лабораторией в Барселоне. «Только с помощью сравнительного подхода мы можем попытаться получить более точную картину».

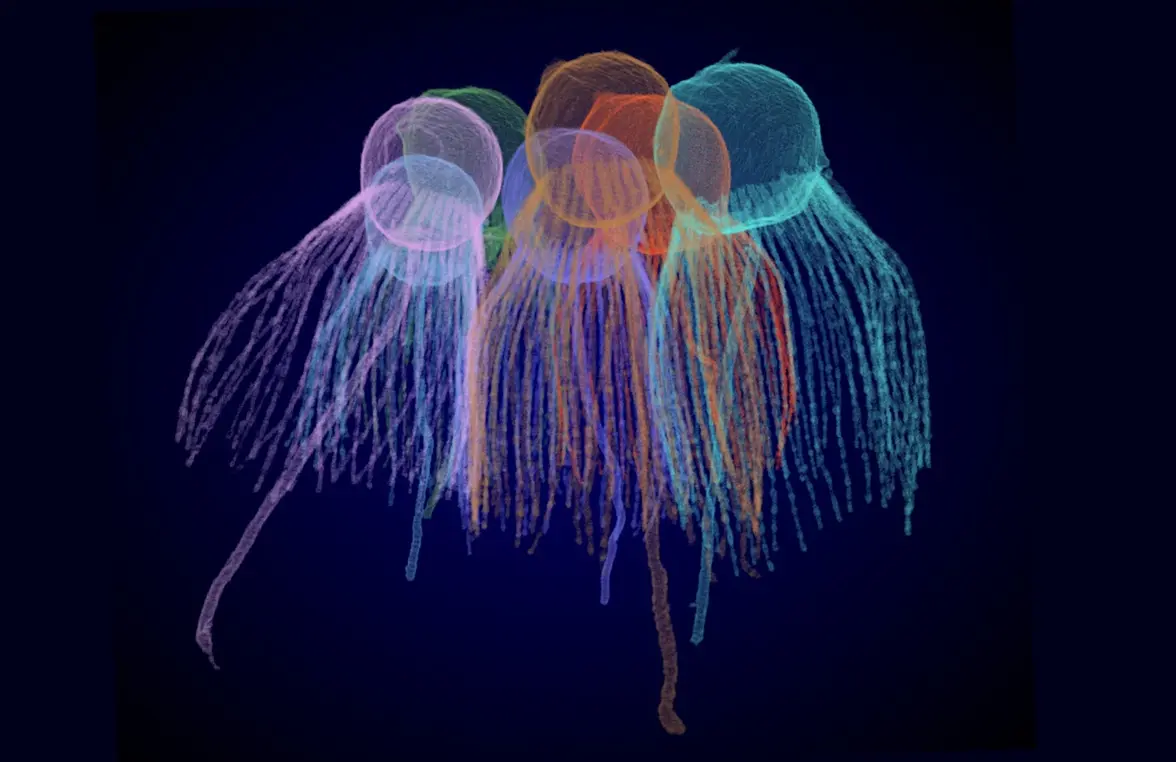

Когда одноклеточный хоанофлагеллат Salpingoeca rosetta делится в присутствии бактерий, его дочерние клетки образуют розетку. Источник: Mark Dayel.

Salpingoeca rosetta была одним из организмов, которые Кинг исследовала в своих ранних работах по многоклеточности. Этот организм принадлежит к хоанофлагеллятам, которые являются ближайшими живыми родственниками животных. Эта группа отделилась от общего предка с животными более 600 миллионов лет назад. Как и другие хоанофлагелляты, S. rosetta имеет сферическое тело клетки с воротником из тонких мембранных выпячиваний, называемых микроворсинками, которые используются для захвата бактерий, собираемых для еды длинным жгутиком.

Этот организм был выделен в 2000 году из илистых отмелей у побережья Вирджинии; исследователям не удалось найти его снова в дикой природе. При определенных условиях окружающей среды клетки S. rosetta делятся клонально, производя генетически идентичные дочерние клетки, которые образуют колонии, располагаясь по кругу в форме розетки, с жгутиками, волнисто выгибающимися наружу. Но когда Кинг впервые начала работать с этим организмом в лаборатории, она не могла вывести его из одноклеточной формы. Случайный эксперимент показал, что выделения определенной бактерии-жертвы действуют как сигнал для клеток, чтобы начать деление.

Помимо образования розеток, организм имеет по крайней мере еще одну многоклеточную конформацию и несколько различных типов свободноживущих клеток. Например, когда клетки S. rosetta оказываются в ограниченном пространстве, они втягивают жгутики и становятся амебоидными, теряя четкую форму и вытягивая тонкие щупальца, называемые филоподиями, чтобы передвигаться. «Он обладает удивительным разнообразием в ответ на множество сигналов окружающей среды», — комментирует Дэвид Бут, биохимик из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В 2003 году Кинг и ее коллеги сообщили о наличии белков, участвующих в клеточной адгезии и клеточной сигнализации у видов хоанофлагеллят. Позже они идентифицировали более глубокий набор инструментов для развития многоклеточности, когда секвенировали геном S. rosetta.

Salpingoeca rosetta — это наиболее широко изученный вид, для которого исследователи разработали самые обширные инструменты для прямого изменения генома. В 2018 году, во время постдокторантуры в лаборатории Кинг, Бут и его коллеги сумели добавить ДНК, кодирующую флуоресцентные белки, в S. rosetta, а в 2020 году нашли способы редактировать его геном с помощью CRISPR. Такие методы позволили напрямую воздействовать на гены, которые, по мнению исследователей, могут быть ключом к многоклеточности, а также изучать белки, которые экспрессируют эти гены.

С помощью этих технологий микробиолог Ариэль Возника из Техасского университета, бывшая аспирантка лаборатории Кинг, исследует, как хоанофлагелляты реагируют на бактериальных агрессоров. Биохимик Флорентина Рутаганира, бывшая постдокторантка лаборатории Кинг, а ныне сотрудница Стэнфордского университета в Калифорнии, исследует ферменты, называемые тирозин-киназами — ключевые элементы клеточной сигнализации у животных, которые присутствуют в схожих системах у человека и других организмов.

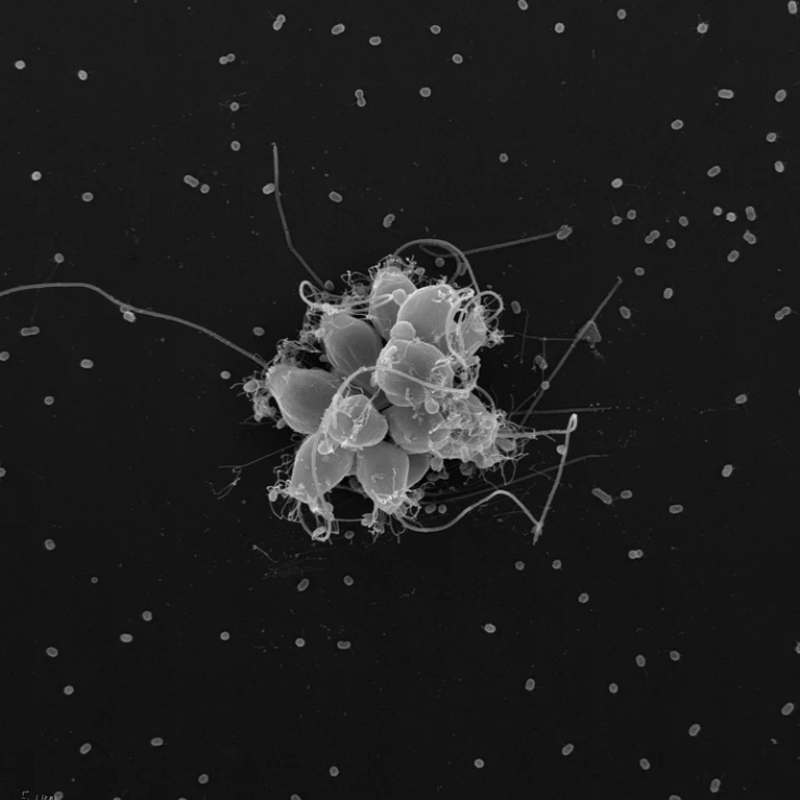

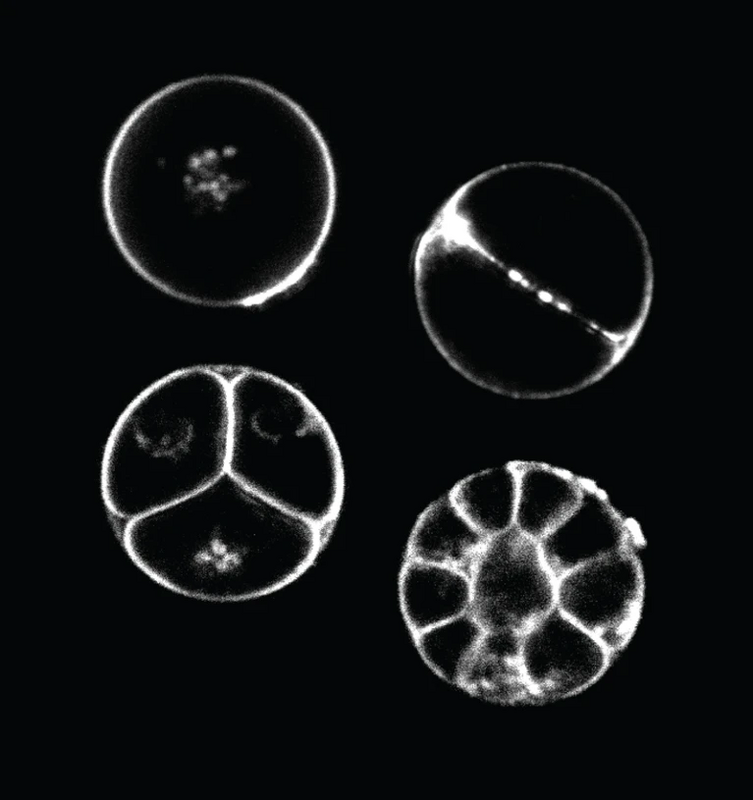

Экологические сигналы могут вызывать агрегацию у Capsaspora owczarzaki. Источник: H. Suga et al./Nature Commun.

Capsaspora owczarzaki принадлежит к роду филастерей, который отделился от общего предка с животными, возможно на пару сотен миллионов лет раньше, чем хоанофлагелляты. Руис-Трильо впервые заинтересовался этим организмом, когда был постдоком, как раз в то время, когда лаборатория Кинг начинала изучать S. rosetta. Он и его коллеги обнаружили, что C. owczarzaki, по-видимому, также тесно связан с животными.

Руис-Трильо решил изучить другие линии, кроме хоанофлагеллят, поскольку исследование нескольких линий могло дать более полное представление об общем предке с животными. После секвенирования генома C. owczarzaki Руис-Трильо и его коллеги в 2013 году сообщили, что он содержит много генов, связанных с многоклеточностью, в том числе некоторые, которых нет у хоанофлагеллят, — например, гены, кодирующие белки клеточной поверхности, называемые интегринами, которые помогают клеткам прилипать друг к другу и к окружающей среде.

Обнаруженный в 2002 году внутри пресноводной улитки, C. owczarzaki проводит большую часть своего жизненного цикла в виде одноклеточной амебы, но воздействие окружающей среды может подтолкнуть клетки к переходу в многоклеточную фазу, в которой скопления клеток сливаются во все более крупные агрегаты. Этот путь к многоклеточности отличается от кластеризации посредством клонального деления, наблюдаемой у хоанофлагеллят. Руис-Трильо говорит, что клональное деление — это «стандартный способ, которым развиваются животные».

В процессе развития животных одна клетка делится на множество клеток с идентичными геномами, что, вероятно, позволяет избежать генетического конфликта между клетками. Поэтому легко предположить, что клональное деление было также эволюционным путем к появлению первых животных, говорит Руис-Трильо. Но агрегация существует во многих эукариотических линиях как быстрый и легкий способ для клеток формировать трехмерные структуры, и он считает, что этот механизм заслуживает более пристального внимания. Руис-Трильо и его коллеги обнаружили, что C. owczarzaki использует некоторые ключевые гены, связанные с многоклеточностью, во время этой фазы агрегации. Возможно, агрегация была важным этапом в эволюции животных, полагает Руис-Трильо, а может быть, она была лишь одной из частей этого процесса. Capsaspora owczarzaki — один из немногих одноклеточных видов, которые Касакуберта и Руис-Трильо с удовольствием отправляют по запросу в другие лаборатории.

Случайное открытие в 2017 году другого вида хоанофлагеллят, Choanoeca flexa, продемонстрировало, насколько велико разнообразие в этой группе. Тибо Бруне, эволюционный клеточный биолог, ныне работающий в Институте Пастера в Париже, обнаружил C. flexa на Кюрасао вместе со своими коллегами, когда участвовал в семинаре в качестве постдока в лаборатории Кинга. Собрав пробы воды из мелких морских приливных бассейнов во время путешествия по острову, он и его коллеги с изумлением наблюдали за происходящим под микроскопом.

Отдельные клетки, очень похожие на клетки S. rosetta, образуют чашеобразный монослойный лист, причем все жгутики направлены в одну сторону. В ответ на свет или темноту «они могли изменить свою кривизну за несколько секунд, переворачиваясь наизнанку, как детская игрушка или зонтик», — рассказывает Бруне. «Когда мы это увидели, мы кричали и прыгали от радости — наверное, выглядели смешно».

Хотя исследователи все еще разрабатывают методы манипулирования его геномом, C. flexa имеет по крайней мере одно большое преимущество в качестве модельного организма. Другие организмы изучались только в лаборатории после их открытия, говорит эволюционный биолог Нурия Рос-Рочер, постдокторант в лаборатории Бруне. Исследователи не знают, как и где их снова найти. Но C. flexa неоднократно извлекали из приливных водоемов, в которых он был впервые обнаружен. «Нам очень повезло, потому что мы могли вернуться в естественную среду, чтобы понять, как она связана с многоклеточным поведением организма», — поясняет Рос-Рочер.

Эти водоемы подвержены резким изменениям — вода часто нагревается и испаряется в течение нескольких дней, оставляя организм плавать в условиях резко повышенной солености или выбрасывая его на берег на высохшую грязь, прежде чем прилив снова затопит его. Бруне и его коллеги обнаружили, что C. flexa, как и S. rosetta, может переходить из одноклеточного состояния в многоклеточное путем клонального деления. Но он также может использовать агрегацию и иногда сочетает обе стратегии одновременно.

Однако, когда вода особенно соленая, C. flexa использует только агрегацию. «Мы полагаем, что эта эфемерная среда могла оказать селективное давление на эволюцию этого смешанного типа многоклеточности», — говорит Рос-Рочер. Разнообразие стратегий этого организма предполагает, что другие микроорганизмы могут преподнести еще больше сюрпризов. «Эти организмы обладают большей креативностью, чем мы ожидали», — отмечает Бруне.

Другой модельный организм, Sphaeroforma arctica, является представителем Ichthyosporea — более отдаленного от животных рода, чем хоанофлагелляты и филастереи. Этот род отделился от общего предка животных около миллиарда лет назад. И в отличие от других, ихтиоспоры имеют клеточную стенку, характерную для растительных и грибковых клеток, которая отсутствует в клетках животных. Многие ихтиоспоры живут как паразиты или симбионты в морских и других животных, а S. arctica была выделена из кишечника арктического ракообразного в 2002 году.

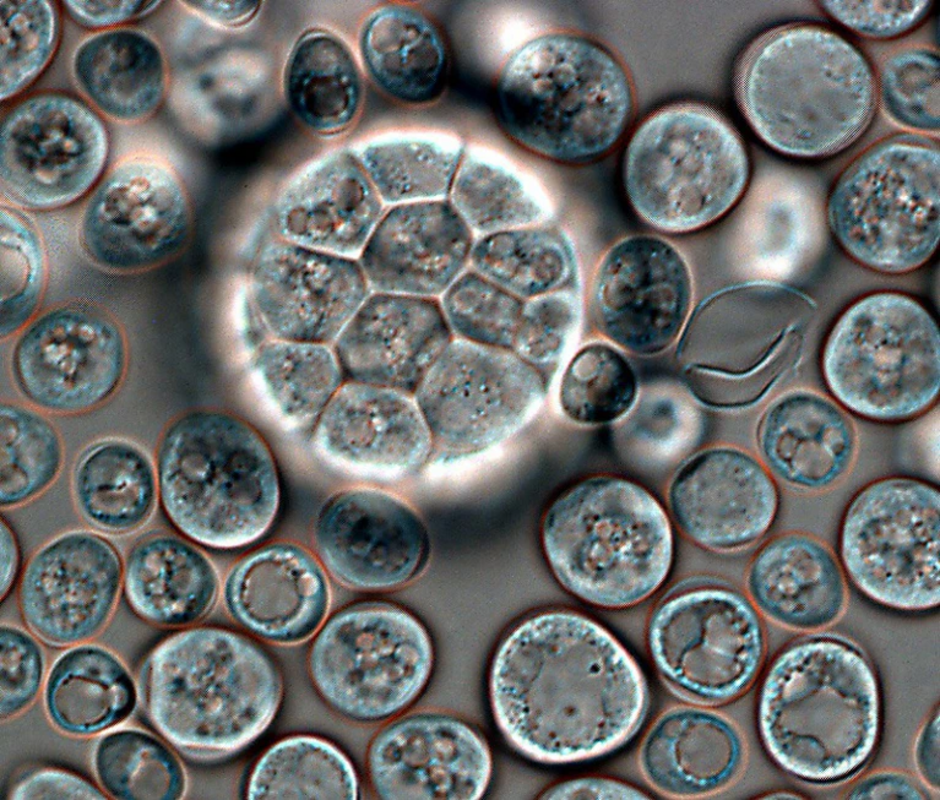

У Sphaeroforma arctica клеточная мембрана складывается, чтобы окружить ядра после их деления. Источник: I. Ruiz-Trillo et al./Trends in Genetics.

Омая Дудин, эволюционный клеточный биолог из Женевского университета (Швейцария), начал изучать S. arctica в 2017 году в качестве постдока в лаборатории Руис-Трильо, отчасти потому, что это была научная «легкая мишень». «Она не двигается, ее очень легко визуализировать, она всегда имеет сферическую форму и очень точный жизненный цикл», — рассказывает он.

Хотя S. arctica проводит только около 2% своего жизненного цикла в многоклеточной фазе, то, как она туда попадает, вполне предсказуемо. Она достигает многоклеточной формы посредством процесса, известного как коэноцитное развитие, своего рода клональное деление. Во время этого процесса ядро одной клетки делится многократно, производя определенное количество ядер, пока клетка не распадается.

Последний маневр происходит быстро, но Дудин и его коллеги смогли наблюдать скоординированные шаги, посредством которых клеточная мембрана складывается внутрь, чтобы окружить ядра. По его словам, этот процесс отдаленно напоминает эмбриональное развитие насекомых. А некоторые из генов, активируемых в ходе этого процесса, похожи на те, которые активируются во время развития насекомых. Эти открытия указывают на то, что определенные процессы развития также предшествуют появлению животных, утверждает Дудин.

Затем Дудин обратился к другому ихтиоспору. Обнаруженный в 2017 году в морских отложениях Гавайев, Chromosphaera perkinsii представляет собой сферу в своей одноклеточной форме, которая не сильно отличается по форме от S. arctica. Однако C. perkinsii имеет другой путь к своей многоклеточной стадии, которая составляет 30–40% его жизненного цикла.

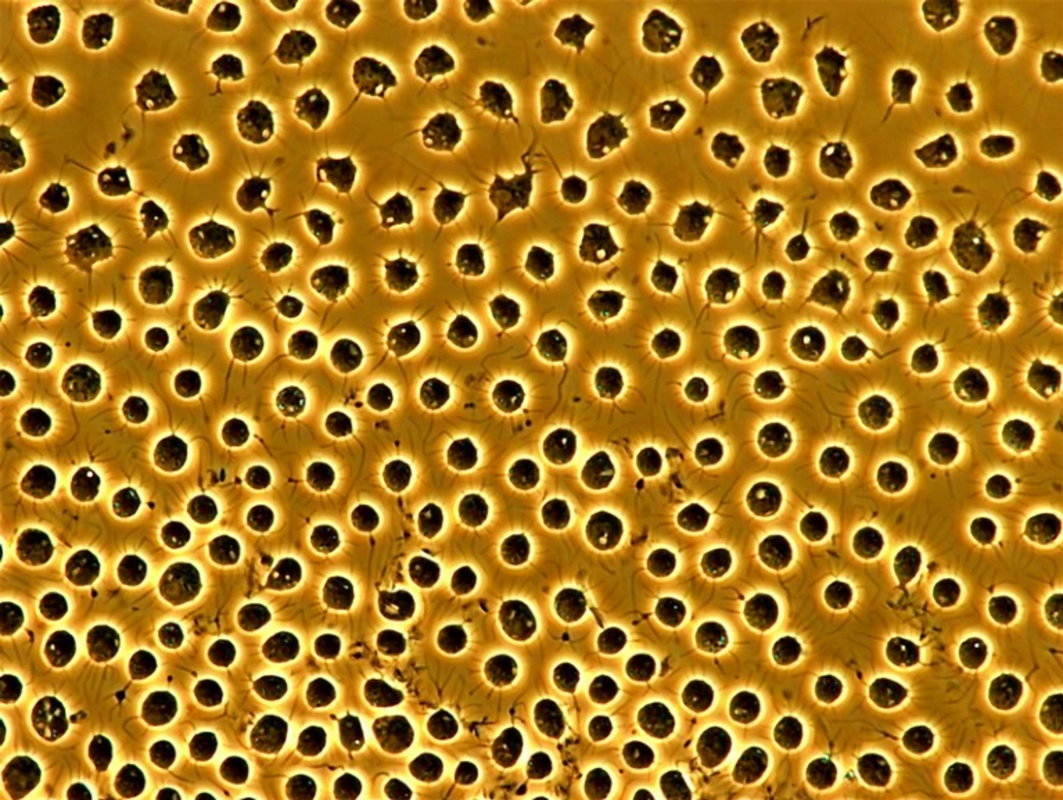

Клональное деление у Chromosphaera perkinsii очень похоже на деление клеток в мышином эмбрионе. Источник: Dudin Lab.

Когда Дудин впервые наблюдал этот переход в 2021 году, он почти принял его за быстрое деление клеток на ранней стадии развития эмбриона мыши. Клетки делятся клонально в течение примерно 30 часов, образуя колонии из более чем 1000 клеток. Более того, многоклеточная стадия организма включает два типа клеток, которые, по-видимому, располагаются особым образом. Такая организация в пространстве необходима для разделения функций, которое происходит у животных. «Эти колонии демонстрируют очень сложную организационную структуру, — говорит Дудин. — Тот факт, что эти клетки вообще способны на это, имеет ключевое значение для нашего понимания того, как возникают биологические формы».

Насколько этот процесс похож на дифференцировку клеток у животных? И мог ли этот механизм быть предшественником эмбрионального развития? Или он эволюционировал отдельно? «Чтобы во всем этом разобраться, мне понадобится вся моя жизнь», — говорит он. Бруне восхищается огромным разнообразием многоклеточных подходов, которые используют эти модельные организмы — он называет это «изобилием природных экспериментов». А Руис-Трильо говорит, что, возможно, есть еще много таких подходов, которые предстоит открыть; возможно, существуют еще неизвестные линии организмов, близкородственных животным.

Альтернативные стратегии могут быть найдены путем изучения перехода к многоклеточности в других группах, включая водоросли, растения и грибы. На встрече в Барселоне в октябре, организованной Европейской организацией молекулярной биологии, исследователи надеются выявить параллели между этими переходами. «Я думаю, что эта область находится в периоде расцвета«, — уверен Рос-Рочер. — Есть так много вопросов, и все стремятся сотрудничать друг с другом в общем поиске».