Поскольку устойчивые к антибиотикам бактерии делают инфекции более сложными для лечения, клиницисты все чаще обращаются за помощью к бактериофагам.

Хотя использование фаговой терапии в качестве альтернативного или дополнительного к антибиотикам лечения растет, многое еще неизвестно о том, как эти вирусы взаимодействуют с бактериями и иммунной системой. Новое исследование, проведенное учеными Университета Мэриленда и Института Пастера (Франция), проливает свет на это сложное взаимодействие. В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, авторы оценили эффективность фаговой терапии в лечении пневмонии. То, что они обнаружили о механизмах, лежащих в основе фаговой терапии, может быть использовано в клинических условиях для оказания помощи пациентам с такими же упорными инфекциями.

«Растет число бактериальных инфекций, при которых антибиотики не помогают, что приводит к тревожным прогнозам о большом количестве госпитализаций и смертельных исходов, поскольку у нас заканчиваются возможности лечения патогенов с множественной лекарственной устойчивостью», - говорит соавтор работы Джошуа Вайц. В своем исследовании ученые применили фаговую терапию в животных моделях, чтобы изучить эффективность фагов в борьбе с острой пневмонией, вызванной Pseudomonas aeruginosa - видом бактерий, обитающих в естественной среде и вызывающих оппортунистические инфекции, которые ежегодно приводят к десяткам тысяч госпитализаций и тысячам летальных исходов. «В терапевтическом контексте фаги распространяются и вступают в контакт с бактериальными патогенами», - говорит Вайц. «Предпосылкой фаговой терапии является то, что добавление фагов, которые специфически нацелены на патогенные бактерии и убивают их, может привести к избавлению от инфекции, но на самом деле все оказалось гораздо сложнее».

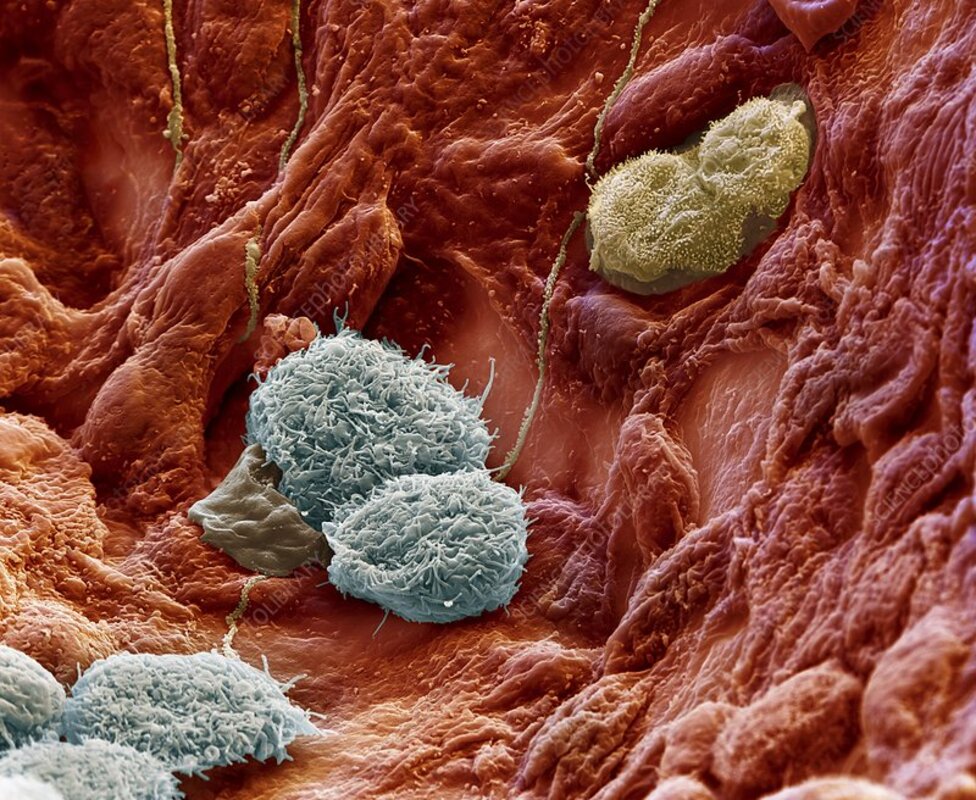

В лабораторных экспериментах контакт фага с бактериями может привести к быстрому уничтожению бактериальной популяции. Напротив, в организме животного или человека размножение или уничтожение бактериальной популяции зависит от эффективности фагов и реакции иммунной системы. В конечном счете, этот синергетический эффект "иммунитет-фаги" имеет решающее значение для успеха фаговой терапии, пояснил Вайц. Однако эксперименты на животных моделях выявили неожиданное осложнение: иммунокомпрометированные животные с низким уровнем альвеолярных макрофагов - наиболее распространенных иммунных клеток в легких, которые служат важнейшими первыми помощниками в борьбе с инфекцией - лучше реагировали на фаговую терапию. По словам Вайца, они изначально ожидали, что все иммунные клетки будут работать с фагами, чтобы справиться с инфекцией. «Хотя альвеолярные макрофаги защищают легкие от патогенов, их присутствие удивительным образом снижало эффективность фаговой терапии», - рассказал он.

Чтобы понять, почему так происходит, исследователи использовали эксперименты in vivo, а также математическую модель, которая показала, что альвеолярные макрофаги истощали фаги и снижали их шансы добраться до бактерий. «Мы показали, что альвеолярные макрофаги поглощают фаги», - говорит Вайц. «Другими словами, ситуация с ослабленным иммунитетом парадоксальным образом приводит к увеличению количества фагов, доступных для уничтожения бактериального патогена». Эти результаты подчеркивают важность иммунной системы в фаговой терапии. Если перенести их в клинические условия, это означает, что врачи смогут в будущем включать персонализированные данные об иммунной системе пациента, чтобы лучше подбирать фаговую терапию.

«В дальнейшем это исследование может помочь в определении критериев отбора пациентов и разработке терапевтических стратегий, позволяющих использовать положительные и одновременно избежать отрицательных эффектов синергии иммунитета и фагов», - говорит Вайц. Следующие шаги в этом исследовании могут включать создание прогностических моделей для более точной оценки эффективности фаговой терапии в различных условиях. «Исследование показывает, как вычислительные технологии могут стать партнером в продвижении и ускорении открытий в области здравоохранения», - отметил Вайц. «В данном случае использование вычислительных моделей помогло нам понять рычаги, приводящие в действие обратную связь "фаги-иммунитет", и ускорить внедрение фаговой терапии в клинические условия».