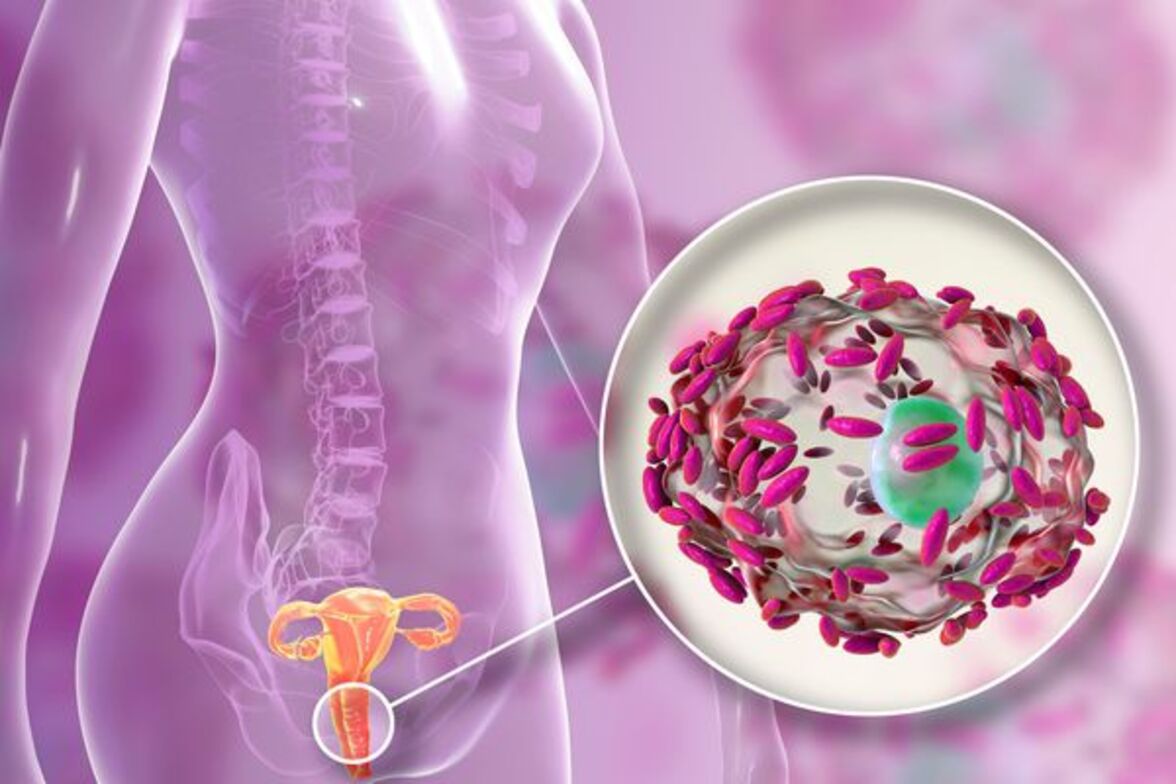

Бактериальный вагиноз (БВ) - это часто встречающийся микробный дисбиоз нижних отделов женских половых путей, возникающий, когда условно-патогенные микроорганизмы вытесняют здоровую флору влагалища.

Наиболее распространенный метод лечения БВ это местное или пероральное применение метронидазола, нитроимидазольного антибиотика, а затем местное применение клиндамицина. В качестве альтернативных схем рекомендуются тинидазол и секнидазол. Применение антибиотиков устраняет примерно 70-80% случаев БВ, однако ежегодные рецидивы составляют от 50 до 70%.

Состав микробиома влагалища женщин репродуктивного возраста характеризуется преимущественно кислотопродуцирующими бактериями, такими как представители родов Lactobacillus и Limosilactobacillus, или смешанными сообществами анаэробов. Основные виды здоровых микробиомов влагалища производят перекись водорода, молочную кислоту и бактериоцины, которые снижают рН влагалища, способствуют их собственному росту и подавляют рост патогенных микроорганизмов. Менструация, беременность и половой акт могут снизить численность комменсальных микробов, что повышает рН и способствует росту патогенных микроорганизмов, которые производят биогенные амины, такие как путресцин, кадаверин и триметиламин. Это еще больше повышает рН влагалища и приводит к появлению неприятных симптомов БВ.

Одним из предполагаемых видов возбудителя БВ является Gardnerella vaginalis spp. (GV), палочковидный, грамнеопределенный, факультативный анаэроб, присутствующий в 90-97% случаев БВ и менее чем в половине здоровых микробиомов влагалища. Геном GV также кодирует несколько факторов вирулентности для формирования биопленки, утилизации питательных веществ и производства биогенных аминов, что обеспечивает преимущество выживания в кислой вагинальной нише.

С момента своего открытия в 1953 году G. vaginalis spp. находится в таксономическом движении. Первоначально охарактеризованная как Haemophilus vaginalis в 1955 году, она была перехарактеризована как Corynebacterium vaginalis, а затем вновь переименована в Gardnerella vaginalis. Ранние попытки типирования выявили ряд биотипов и генотипов, которые отличали подтипы этого «вида».

Предыдущее исследование, проведенное нашей лабораторией, показало, что GV - это не один вид, а скорее род, состоящий как минимум из четырех отдельных клад, каждый из которых имеет свой характерный размер генома, ядро генома и содержание GC (гуанин-цитозин). После этого были разработаны праймеры для qПЦР, позволяющие с высокой степенью достоверности различать четыре клады, а также выявлена корреляция субтипов cpn60 с каждой кладой. Вскоре после этого было установлено, что резистентность к метронидазолу (МИК ≥ 32 мкг/мл) варьирует между кладами; штаммы, входящие в клады 1 и 2, имели неравномерный профиль ответа на метронидазол (клада 1 = 35% резистентности, клада 2 = 7,1% резистентности), тогда как все штаммы из клад 3 и 4 были полностью устойчивы к этому антибиотику первой линии.

Дополнительные сравнительные геномные анализы, такие как определение средней нуклеотидной идентичности (ANI) и цифровая ДНК-ДНК гибридизация на более крупных массивах данных GV, привели к обнаружению от девяти до тринадцати «геномовидов» или «геноспецифических видов», обеспечив измененное определение вида и новые видовые названия для трех из четко определенных видов (G. piotii, G. swidsinskii и G. leopoldii). С тех пор дополнительные исследования подтвердили это разнообразие путем анализа генотипов факторов вирулентности или свидетельств латерального переноса генов, а недавнее исследование объявило о двух дополнительных названных геновидах, G. pickettii и G. greenwoodii, что подчеркивает необходимость проведения дополнительных анализов на уровне рода.

Методологии сравнительного бактериального генома были первоначально разработаны для проверки гипотезы распределенного генома, в которой утверждалось, что каждый штамм бактерий в пределах вида обладает уникальным набором неосновных (распределенных/акцессорных) генов. Результаты этих исследований позволили определить надгеном/пан-геном бактерий на уровне вида и открыли новую эру в филогенетически обоснованной таксономии. Затем основополагающие технологии были распространены на изучение пангеномов на уровне родов и семейств. Клинические плоды этих достижений позволили проводить генную диагностику и терапию инфекционных заболеваний.

Связь присутствия или отсутствия бактериальных генов с клиническими метаданными может дать ответы на многие вопросы, касающиеся тропизма, вирулентности и резистентности к антибиотикам. Если анализ вида покажет, что распределенный ген является «ядром» клинически отличимой группы штаммов, этот ген может служить биомаркером для обоснования лечения пациента. В данном исследовании мы стремились улучшить распределение штаммов на геновиды внутри GV с помощью сравнительной геномики, чтобы различить геновиды с высокой резистентностью к метронидазолу и смешанной реакцией на метронидазол.

Методы

Полногеномное секвенирование и сравнительные геномные исследования, включая среднюю нуклеотидную идентичность и содержание GC, были выполнены на разнообразном массиве из 129 геномов GV, чтобы получить данные для детального таксономического анализа. Пангеномный анализ был использован для построения филогенетического дерева и кластеризации высокородственных штаммов в рамках геновидов. Клинические изоляты G. vaginalis spp. из нашей коллекции были подвергнуты культуральному тестированию минимальной ингибирующей концентрации (МИК) метронидазола (n = 60) и клиндамицина (n = 63). С помощью методов DECIPHER и MAFFT были определены геноспецифические праймеры, ассоциированные с фенотипами антибиотикорезистентности. ПЦР-анализ с этими праймерами был использован для подтверждения их специфичности для соответствующих геновидов.

Результаты

Среди штаммов GV из нашей коллекции было выявлено 11 отдельных геновидов, основанных на стандартных критериях ANI. Анализ МИК метронидазола выявил, что шесть геновидов в пределах тесно связанного филогенетического клада содержали только штаммы с высокой резистентностью к метронидазолу (МИК ≥ 32 мкг/мл), и позволил предположить как минимум два механизма резистентности к метронидазолу среди одиннадцати геновидов GV. Все штаммы из шести геновидов с высокой резистентностью к метронидазолу проявили чувствительность к клинически значимым концентрациям клиндамицина (МИК ≤ 2 мкг/мл). Был разработан молекулярный диагностический анализ на основе ПЦР, позволяющий различать представителей генотипов, резистентных к метронидазолу и со смешанной реакцией, который может быть полезен для определения кладовой принадлежности различных штаммов GV и может помочь в выборе подходящей антибиотикотерапии при БВ.

Выводы

В данном исследовании представлены сравнительные геномные и филогенетические данные об одиннадцати различных геновидах внутри рода Gardnerella vaginalis spp. и определены специфические для каждого геновида реакции на метронидазол - препарат первой линии для лечения БВ. Был разработан сопутствующий молекулярно-диагностический анализ, способный идентифицировать практически все штаммы с высокой резистентностью к метронидазолу, которые филогенетически объединяются в геновиды GV, что является информативным для выбора антибиотикотерапии.