Компьютерные исследования показали, как спонтанно возникающие гены подвергаются строгому контролю, что дает представление об эволюции.

Гены de novo — это волшебный трюк эволюции: новые гены, появляющиеся из некодирующей ДНК, подобно кролику, вытащенному из шляпы. Когда-то считавшиеся невозможными, гены de novo были обнаружены у мушек Drosophila melanogaster, людей, растений и других организмов.

Одним из ведущих исследователей в этой области является эволюционный биолог Ли Чжао из Рокфеллеровского университета (США), которая посвятила большую часть своей карьеры открытию сотен генов de novo у плодовых мушек. Восемь лет назад нейрофизиолог Торстен Визель, лауреат Нобелевской премии и почетный президент Рокфеллеровского университета, спросил ее: «Если эти новые [де-ново] гены являются генами, как транскрипционные факторы регулируют экспрессию этих генов?» В то время Чжао не имела возможности ответить на его вопрос, но она постаралась найти ответ. В недавнем исследовании, опубликованном в Nature Ecology & Evolution, Чжао и ее коллеги обнаружили, что около 10% транскрипционных факторов (ТФ), включая три ключевых ТФ, играют важную роль в регуляции экспрессии генов de novo. Эти результаты помогают пролить свет на интригующую загадку того, как организмы контролируют de novo гены.

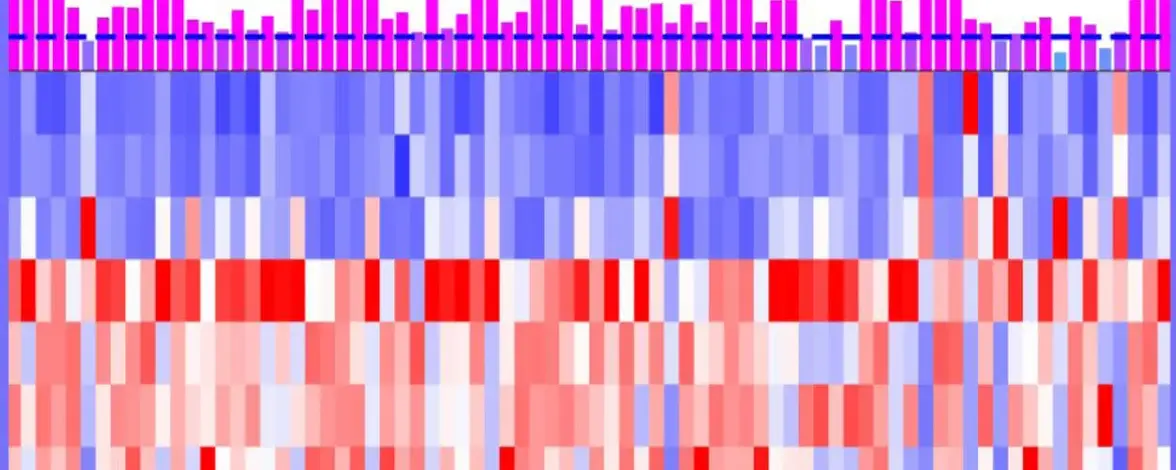

Чтобы ответить на вопрос Вейзеля, Чжао и ее группа расширили предыдущую работу, используя секвенирование РНК единичных клеток (scRNA-seq) в тестикулах Drosophila, что позволило получить информацию о паттернах экспрессии генов с высоким разрешением. В своем последнем анализе они применили вычислительные методы к данным scRNA-seq из Fly Cell Atlas и идентифицировали почти 500 кандидатов в гены de novo. Они обнаружили, что более 80% этих генов демонстрировали ткане- или клеточно-специфическую экспрессию, причем большинство из них было локализовано в яичках и связано с клетками зародышевой линии и сенсорными нейронами, что указывает на потенциальную роль этих новых генов в репродукции или сенсорной обработке.

Затем ученые задались вопросом: регулируются ли эти де-ново гены широким спектром факторов или они контролируются некоторыми ключевыми TФ? На основе своего вычислительного анализа они обнаружили, что де-ново гены в D. melanogaster, по их прогнозам, регулируются лишь несколькими TФ: тремя основными TФ были Vis, Achi и Jra (VAJ). «[Эти TФ] связаны с мейозом яичек Drosophila и в основном контролируют примерно четверть, то есть 25–28% экспрессии генов de novo», — пояснила Чжао. «Мейоз очень важен, потому что половые клетки нуждаются в нем для производства сперматозоидов для следующего поколения».

Затем Чжао и ее группа создали пять штаммов плодовых мух с разным количеством копий генов vis и achi, которые участвуют в мейотическом делении и дифференцировке во время сперматогенеза, чтобы увидеть, могут ли vis и achi влиять на транскрипцию. Действительно, результаты RNA-seq показали, что Vis и Achi повышают экспрессию генов de novo по сравнению с другими генами, преимущественно экспрессируемыми в яичках. Эта экспрессия также линейно коррелировала с обилием мРНК Vis. Далее исследователи попытались выяснить, могут ли эти регуляции транскрипции VAJ быть связаны с появлением генов de novo. Они обнаружили, что эти TФ не только регулируют и поддерживают целевые гены, но и более тесно связаны с появлением более молодых генов de novo по сравнению с другими кандидатами, что указывает на их потенциальную роль в их происхождении.

Кэролайн Вейсман, эволюционный биолог из Принстонского университета (США), не участвовавшая в исследовании, отметила, что область эволюционной биологии давно склоняется к вычислительным подходам для изучения генетических вопросов. «Очень часто проводится бесконечное повторное идентифицирование предполагаемых генов de novo в геноме, что-то вроде нарезки и измельчения данных». Она добавила, что экспериментальная работа является большим пробелом, который помогают восполнить функциональные исследования Чжао.

Хотя Вейсман осторожно относится к обозначению этих генов как действительно de novo, предпочитая термины «специфичные для линии» или «сиротские гены», она признала их значимость. «Для меня совершенно очевидно, что, чем бы они ни были, они очень интересны». Она добавила: «Они быстро эволюционируют... [эти] гены всегда были интересными для эволюционных биологов».

Хотя многие из этих de novo генов были специфичны для яичек, точная причина этого остается неясной. Некоторые исследователи предполагают, что одним из факторов может быть половой отбор. Согласно результатам этого исследования, Vis и Achi регулируют гены, важные для мейоза в мужской зародышевой линии; однако, как отметила Вейсман, точный механизм, лежащий в основе этого процесса, остается загадкой. Вейсман считает, что для лучшего понимания этой группы загадочных генов предстоит еще много работы.

Пока Чжао продолжает изучать регуляцию генов de novo, она также обращает свое внимание на то, как соседние гены и регуляторные элементы совместно регулируют молодые, новые гены. Используя данные о паттернах экспрессии генов и доступности хроматина, она и ее коллеги могут наблюдать, как гены включаются и становятся функциональными. «Мы еще не решили эту проблему», — говорит она. Однако эта работа «дала нам некоторые подсказки об эволюционной истории возникновения и регуляции генов».