Антитела в материнском молоке ограничивают количество бактерий в микробиоме кишечника младенцев, вызывающих аллергию, что может способствовать разработке более качественного молочного питания.

Новорожденные младенцы могут казаться спокойными, но их крошечные кишечники кишат микроскопическими организмами. Эти микробы производят сигналы, которые обучают иммунную систему младенца различать друзей и врагов. Хотя ученые знают, что грудное молоко способствует развитию иммунитета, они не до конца понимают, какие молекулы управляют иммунным импринтингом, опосредованным микробами, который формирует долгосрочные иммунологические характеристики.

Недавно ученые обнаружили, что антитела в материнском молоке, иммуноглобулины A (IgA), предотвращает вызывание аллергических иммунных реакций бактерией кишечника младенцев Erysipelatoclostridium ramosum. Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, раскрывают ключевые факторы развития иммунитета, открывая путь к улучшению стратегий профилактики аллергии у грудных детей.

«[Результаты] показывают существенную роль IgA материнского молока в созревании микробиоты кишечника новорожденных», — сообщила Кэтрин Дональд, микробиолог из Университета Британской Колумбии (Канада) и соавтор исследования. «Знание того, что IgA, специфичный по отношению к E. ramosum, может помочь новорожденному в процессе развития, могло бы послужить основанием для добавления IgA в молочные смеси». Меган Кох, иммунолог из Онкологического центра имени Фреда Хатчинсона (США), не участвовавшая в исследовании, сказала: «Это действительно хорошее исследование, которое пытается раскрыть тонкости [взаимодействия IgA и микробиоты]».

Дональд и ее группа сравнили количество IgA в грудном молоке 300 женщин и состав микробиома кишечника их детей. Они наблюдали обратную корреляцию между уровнями IgA и обилием E. ramosum, что позволяет предположить, что антитела, полученные от матери, могут ограничивать количество этого вида бактерий в кишечнике младенцев.

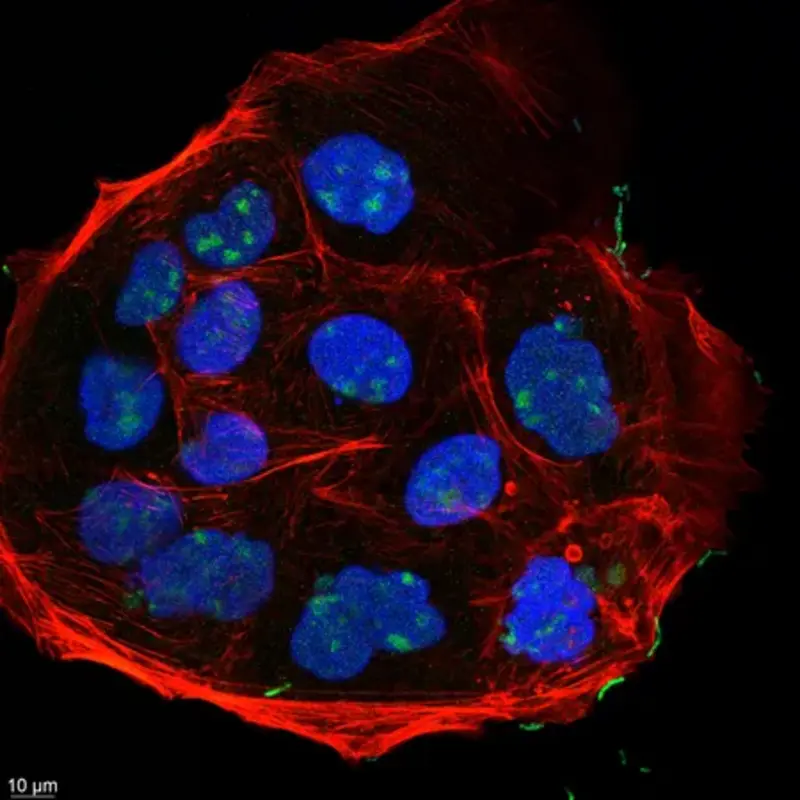

Антитела IgA могут контролировать микробиоту кишечника, предотвращая прикрепление некоторых бактерий к эпителию кишечника. Чтобы выяснить, ограничивают ли молочные IgA E. ramosum с помощью аналогичного механизма, Дональд и ее коллеги подвергли воздействию бактерии клеточные линии эпителия человека. С помощью иммунофлюоресценции исследователи наблюдали, что E. ramosum прикреплялась к клеткам, приводя к перестройке цитоскелета. Однако бактерии, инкубированные с IgA, не прикреплялись к культивируемым эпителиальным клеткам, что подтверждает, что антитела препятствуют взаимодействию хозяина и микробиоты.

Секвенирование РНК эпителиальных клеток, к которым прикрепилась E. ramosum, выявило повышенную экспрессию нескольких генов, участвующих в сигнальных путях, опосредованных Т-хелперами 17 (Th17), которые имеют отношение к аллергии и некоторым хроническим заболеваниям. Однако бактерии, обработанные антителами, не смогли повысить экспрессию этих генов в эпителиальных клетках, что указывает на то, что E. ramosum запускает процессы, связанные с Th17-опосредованным воспалением в кишечнике, а молочный IgA ингибирует этот эффект.

Хотя Дональд и предполагала, что IgA, вырабатываемый в молоке, будет влиять на микробиоту кишечника, «конкретные результаты меня удивили», — сказала она. Ранее исследователи обнаружили, что это антитела способствует колонизации кишечника полезными бактериями. «Я искала полезные бактерии, которым помогает IgA, но в итоге нашла E. ramosum, которая на самом деле сдерживается IgA молока», — рассказала Дональд.

Человеческое молоко богато IgA, что стимулирует проведение многих исследований этих антител на мышах, отметила Кох. «Похвально, что эти исследователи пытаются перейти к следующему этапу и говорят: «Хорошо, мы можем сделать все необходимые выводы на основе исследований на мышах, но что на самом деле происходит у людей? Они проделали хорошую работу, испытав свою модель in vitro на нескольких различных клеточных линиях», — сказала она, отметив при этом, что эти модели могут не точно имитировать физиологические условия. «Да, нам не удалось заселить мышей E. ramosum. У нас есть только результаты работы с клеточными культурами. Но, конечно, в организме все будет совсем по-другому», — соглашается Дональд, добавив, что органоидные системы могут дать более четкую и физиологически релевантную картину. Кох поддержала эту точку зрения, отметив, что модели кишечника «орган-на-чипе» также могут помочь ответить на некоторые вопросы.