Оппортунистические инфекции долгое время недооценивались в клинической практике, поскольку возбудители часто рассматривались как нормальная флора или безвредные организмы окружающей среды.

Оппортунистические патогены способны вызывать тяжелые инфекции у людей с ослабленным иммунитетом и даже приводить к значительным вспышкам в медицинских учреждениях. Лечение оппортунистических инфекций остается особенно сложной задачей из-за отсутствия стандартизированных рекомендаций по тестированию на чувствительность к антибиотикам и растущей распространенности множественной лекарственной устойчивости. В рамках данного обзора, мы рассмотрели 25 работ, среди которых 8 оригинальных исследований посвящены изучению патогенеза и механизмов антимикробной резистентности у P. aeruginosa, Morganella morganii, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella aerogenes, Mycobacterium tuberculosis и Cryptococcus neoformans. Кроме того, в одной статье рассматривается роль метаболизма стеролов в развитии резистентности к противогрибковым препаратам.

Появление карбапенем-резистентной Pseudomonas aeruginosa (CRPA) представляет собой серьезную проблему для глобального здравоохранения. Xie et al. проанализировали 167 изолятов в Фуцзянь, Китай (2019-2021 гг.), выявив 58,7% антибиотикорезистентности и 70 случаев CRPA. Молекулярное типирование выявило 46 типов последовательностей, включая два клона высокого риска (ST1971 и ST357). В 22,9% случаев CRPA была обнаружена продукция карбапенемаз, в основном металло-β-лактамаз (MBL), а также мутации oprD и opdP. Также наблюдалось повышенное образование биопленок и экспрессия генов мультирезистентности.

Zhao et al. проверили 143 клинических изолята P. aeruginosa в период с 2021 по 2023 год и обнаружили, что по меньшей мере 71 CRPA проявляет высокую резистентность к карбапенемам. Далее они провели анализ генома и предсказали гены резистентности у этих изолятов CRPA и выявили в общей сложности 54 гена резистентности. Они сообщили о двух новых генах металло-β-лактамаз (VIM-92 и blaVIM-24), обнаруженных в этом исследовании. blaVIM-92 был встроен в интегрины класса 1 внутри транспозона Tn1403 и обнаружен на плазмиде.

Saha et al. исследовали сосуществование множественной лекарственной устойчивости и факторов вирулентности у нозокомиальных штаммов P. aeruginosa. Изоляты показали 70-75% чувствительности к аминогликозидам, 30-35% к хинолонам и более низкие показатели к другим антибиотикам. Гены металло-β-лактамаз были обнаружены у 74,1% штаммов. Кроме того, 89% из них проявляли гемолиз, 80-90% вырабатывали пигменты, а 46% образовывали прочные биопленки. Все они проявляли подвижность, а ключевые гены вирулентности были обнаружены у 60-80% изолятов.

Yang et al. изучили распределение типов промоторов в интегринах класса 1 (intI1) у клинических изолятов Morganella morganii и их роль в регуляции экспрессии генов лекарственной устойчивости. Среди 97 изолятов 28,9% были положительны на интегрины класса 1, причем 24,7% несли кассеты генов, обеспечивающих резистентность к аминогликозидам и триметоприму. Было выявлено три типа промоторов (PcH1, PcS и PcW), причем промоторы P2 оказались неактивными. Более сильные промоторы приводили к увеличению экспрессии генов резистентности, при этом наблюдалась отрицательная корреляция между экспрессией интегразы (intI1) и силой промотора, что подчеркивает регуляторную роль этих промоторов в резистентности.

Rodrigues et al. проанализировали 10 штаммов Klebsiella aerogenes, выделенных от пациентов отделения интенсивной терапии в бразильской больнице. Результаты показали, что эти штаммы проявляли полную резистентность к β-лактамным антибиотикам, включая карбапенемы, с различной резистентностью к аминогликозидам, хинолонам и тигециклину. Половина штаммов K. aerogenes была классифицирована как мультирезистентные, несущие гены β-лактамаз, такие как blaKPC-2 и blaNDM-1. Всесторонняя геномная характеристика штамма CRK317, который совместно носил blaKPC-2 и blaNDM-1, выявила многочисленные детерминанты устойчивости, включая β-лактамазы (blaOXA-9, blaTEM-1, blaCTX-M-15), аминогликозид-модифицирующие ферменты и эффлюксные насосы (AcrA, tolC, mdtK). Кроме того, были обнаружены 22 геномных острова, инсерционные последовательности, конъюгативные элементы и профаговые регионы, что указывает на их роль в распространении генов резистентности. Наличие интегративных и конъюгативных элементов с системой секреции IV типа дополнительно подтверждает горизонтальный перенос признаков резистентности.

Lépine et al. исследовали вспышку линезолид-резистентного Staphylococcus epidermidis (LRSE) в университетской больнице г. Тур во Франции (2017-2021 гг.). Среди 34 изолятов LRSE 20 были проанализированы на предмет чувствительности к антимикробным препаратам, генетических механизмов резистентности и клональных связей. Все выделенные штаммы продемонстрировали высокий уровень резистентности к линезолиду, а также мультирезистентность. Мутация G2576T в 23S рРНК может обусловливать резистентность к линезолиду, при этом ген cfr не был обнаружен. PFGE и MLST показали, что 95% штаммов принадлежат к ST2. Кроме того, у 70% пациентов была выявлена повышенная резистентность к линезолиду, хотя прямой перекрестной передачи обнаружено не было.

Singh и Dutta идентифицировали связанную с вирулентностью малую РНК (sRNA) MTS1338, которая обеспечивает эффлюкс лекарств у Mycobacterium tuberculosis. Воздействие рифампицина увеличивало экспрессию MTS1338 более чем в четыре раза, что усиливало рост бактерий в условиях лечения. MTS1338 повышает уровень эффлюксного белка CydC, стабилизируя его мРНК, что снижает внутриклеточное накопление лекарств. Тесты на выведение лекарственных препаратов подтвердили, что более высокий уровень MTS1338 приводил к снижению концентрации препарата. Полученные результаты свидетельствуют о новом механизме регуляции, управляемом sRNA, способствующем развитию лекарственной устойчивости у M. tuberculosis, и указывают на потенциальную мишень для разработки более эффективных методов лечения туберкулеза.

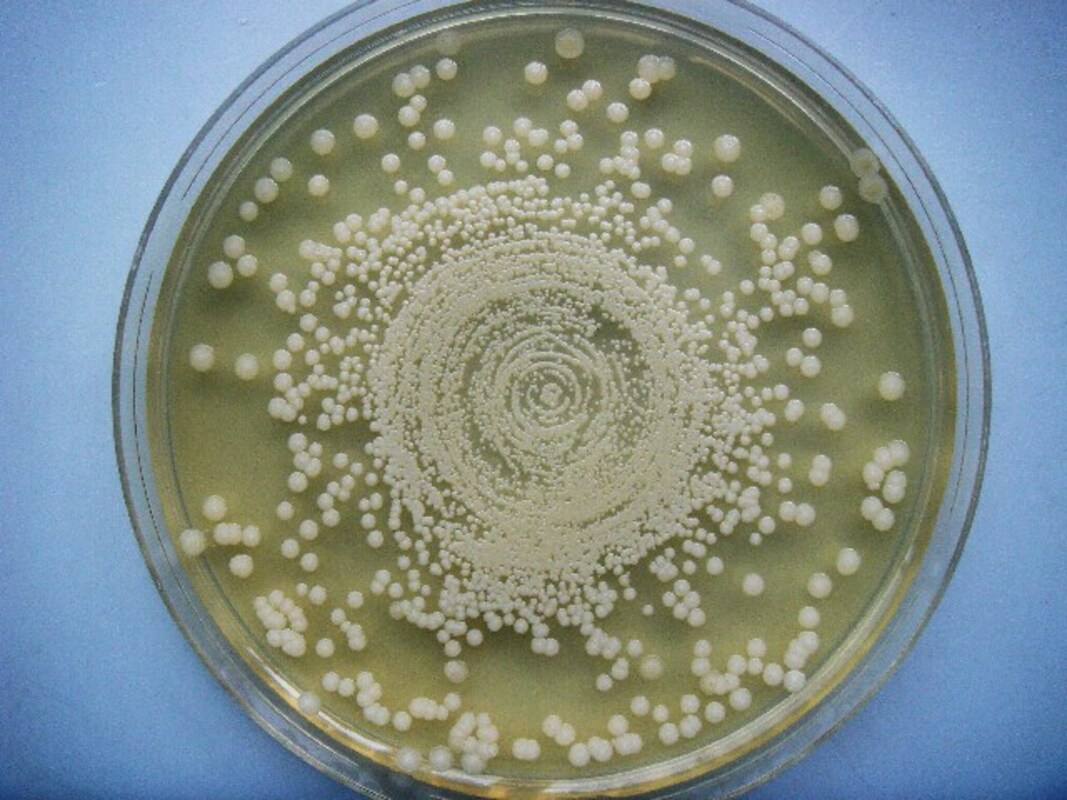

Zheng et al. исследовали пластичность генома как механизм резистентности Cryptococcus neoformans к противогрибковым препаратам, вызванной неантифунгальными препаратами. Это исследование также показало, что туникамицин, индуктор ER-стресса, влияет на формирование анеуплоидии у Cryptococcus neoformans. Как слабый, так и сильный ER-стресс вызывал анеуплоидные штаммы с различными кариотипами, некоторые из которых демонстрировали резистентность или перекрестную резистентность к флуконазолу и 5-флуцитозину. Эти анеуплоидные штаммы также демонстрировали геномную нестабильность, теряя лишние хромосомы при отсутствии стресса.

Tanwar et al. рассмотрели роль метаболизма стеролов в резистентности к противогрибковым препаратам. Стеролы имеют решающее значение для мембран эукариотических клеток, влияя на их структуру, функции и адаптивность. Грибковый метаболизм стеролов, включая эргостерол, вовлекает такие органеллы, как митохондрии и контролируется механизмами обратной связи. Патогенные грибки, такие как Candida, Aspergillus и Cryptococcus, вызывают тяжелые инфекции, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом. Изменения в метаболизме и транспорте стеролов могут способствовать развитию резистентности к противогрибковым препаратам, что подчеркивает трудности в лечении этих инфекций.

В целом, статьи, включенные в этот обзор, охватывают множество тем. Например, рост числа патогенов с множественной лекарственной резистентностью (MDR), таких как Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella aerogenes и Staphylococcus epidermidis, представляет собой значительную угрозу для глобального здравоохранения. Кроме того, в рамках данного обзора были описаны патогенез, механизмы резистентности и генетические факторы, лежащие в основе этих инфекций. Среди ключевых результатов - идентификация новых генов резистентности, типы промоторов, влияющие на экспрессию генов у Morganella morganii, и роль пластичности генома в резистентности к противогрибковым препаратам у Cryptococcus neoformans. Более глубокое понимание этих механизмов подчеркивает необходимость целенаправленного лечения и рационального использования антимикробных препаратов.