По мнению Артуро Касадевалла, термин «патоген», под которым обычно понимается микроб, вызывающий болезнь, должен быть отправлен в архив научного лексикона.

«Главная проблема заключается в том, что, называя микроб патогеном, вы наделяете его признаком, который не является его собственным, поскольку ни один микроб не может быть патогеном без хозяина», - говорит он, отмечая, что ученые уже давно пытаются определить патоген исключительно на основе микробных характеристик. Однако название «патоген» неотъемлемо связано с заболеванием. Заболевание происходит в организме хозяина, и, что очень важно, этот хозяин не является неодушевленным объектом - он динамичный, активный участник процесса и исхода заболевания.

Именно по этой причине Касадевалл, заведующий кафедрой молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения Джона Хопкинса, и Лиз Пирофски, заведующая отделением инфекционных заболеваний медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, рассматривают патогенез не как микробную особенность, а как результат взаимодействия между хозяином и микробом. Он не может существовать без обоих участников, и поэтому возлагать «вину» только на микроб (или хозяина) просто некорректно. Этот концептуальный сдвиг - нечто большее, чем семантика; он может заложить основы будущих исследований и управления инфекционными заболеваниями.

Концепция «патогена» впервые сформировалась в конце XIX века, когда расцвела теория заболеваний, основанная на микроорганизмах. «На заре микробного патогенеза люди делили микробы на патогенные и непатогенные», - объясняет Касадевалл, и в то время эти категории «были очень четкими». Основываясь на микробах, которые они обнаруживали (в основном токсигенные, инкапсулированные бактерии), ученые решили, что у патогенов есть особенности (факторы вирулентности), которых нет у непатогенов. Постулаты Коха утверждали, что патоген обладает «уникальной способностью делать что-то [то есть вызывать болезнь] для всех, кто его носит», - добавляет Пирофски.

Но это рассуждение пошатнулось с эпидемией ВИЧ/СПИДа в конце XX века. Клиницисты обнаружили, что микробы, считающиеся непатогенными, например Candida albicans, также могут вызывать заболевания. Если патоген отличается от непатогена, то как один и тот же микроб может быть и тем, и другим? Отсюда и возникла проблема с термином «патоген», - отмечает Пирофски, - потому что это было похоже на «О, это патоген у этого пациента, но это не патоген у другого пациента».

Микробный оппортунизм - идея о том, что некоторые микробы вызывают заболевания у людей с ослабленной иммунной системой (или при других нарушениях, таких как раны или заболевания), - вытекает из этой проблемы. Однако и это имеет свои недостатки. "Я бы сказал, что микробный оппортунизм - это полностью ошибочная концепция, - говорит Касадевалл. Проблема в том, что условно-патогенные микроорганизмы могут вызывать заболевания и у людей с нормальной иммунной системой, а так называемые не условно-патогенные микроорганизмы - у людей с ослабленной иммунной реакцией. А некоторые микробы, например Streptococcus pneumoniae, можно назвать «комменсалом», «патогеном» или «оппортунистическим патогеном» в зависимости от того, вызывает ли он заболевание у хозяина с нормальной иммунной системой или же вызывает заболевание у человека с ослабленной иммунной системой. Бывает и так, что реакция хозяина на микроб в значительной степени ответственна за заболевание (вспомните сепсис и синдром токсического шока). В таких случаях возлагать ответственность за болезнь на микробы - значит упускать из виду главного виновника: хозяина.

В течение многих лет не существовало концепции, которая могла бы охватить все вопросы и предостережения, возникающие в связи с существующими взглядами на патогенез. И вот в 1999 году, готовясь к преподаванию курса по патогенезу микроорганизмов, Пирофски и Касадевалл разработали одну из них - систему «повреждение - ответ» (damage-response framework - DRF).

Патогенез как результат

DRF зависит от трех вещей: микробов, хозяев и взаимодействий между ними. Эти взаимодействия приводят к новым результатам, которые распределяются по спектру повреждений хозяина (т.е. некоторые взаимодействия не приводят ни к чему, а некоторые приводят к большим повреждениям). Хотя повреждения, которые могут возникать на молекулярном, клеточном или организменном уровне, могут быть связаны с микробными или хозяинными факторами, или с обоими факторами, они существуют только в контексте взаимодействия. Другими словами, патогенез не просто существует, он проявляется. Революционным в [DRF] является то, что она обходится без патогенов, поскольку говорит:

«Все, что вам нужно, - это микроб и хозяин, и вы соединяете их вместе, а вместо того чтобы фокусироваться на микробе или хозяине, [вы фокусируетесь] на результате», - подчеркивает Касадевалл.

«DRF заполняет давний пробел в том, как люди обычно думают о патогенезе инфекционных заболеваний», - добавляет Пирофски. «Вместо того чтобы определять микроб по тому, что он делает, его определяют по его состоянию в организме хозяина», например, колонизация, комменсализм или заболевание. Таким образом, микроб не является «комменсалом», но его взаимодействие с хозяином существует в состоянии комменсализма (не приводит к повреждению хозяина). Со временем оно может перерасти в состояние болезни. DRF позволяет учитывать этот динамизм.

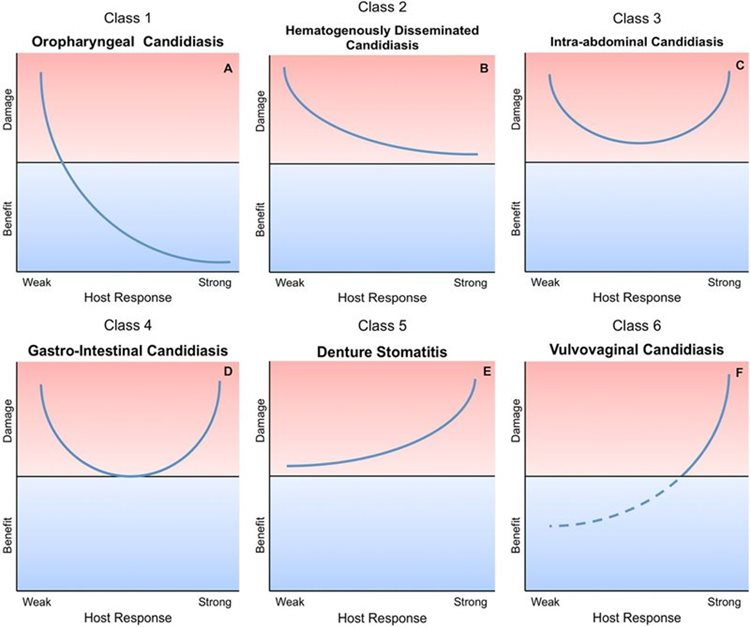

Символом системы является парабола, «кривая ответа на повреждение», где повреждение хозяина отображается в сравнении с ответом хозяина. Повреждение может возникнуть, если реакция на микроб слишком сильная (движение вправо по параболе) или слишком слабая (движение влево). Если ущерб превышает пороговое значение, появляются клинические симптомы, и возникает заболевание. Микроб может обладать физиологическими особенностями или факторами, способными вызывать повреждения, но то, как он это делает, зависит от реакции хозяина и окружающей среды.

Вариации базовой параболы «повреждение-реакция» для описания различных инфекций Candida albicans.

Источник: Jabra-Rizk, MA, et al./Infection and Immunity, 2016

Если это кажется немного абстрактным, то наглядный пример - грибок Cryptococcus neoformans. От C. neoformans могут заболеть как люди с ослабленной иммунной системой (например, ВИЧ-инфицированные), так и люди с нормальной иммунной системой. В первом случае люди заболевают из-за ослабленной иммунной системы (они находятся слева от параболы), и грибок неконтролируемо разрастается. У людей с нормальной иммунной реакцией болезнь возникает потому, что их иммунная система безуспешно борется с грибком. В организме может быть всего несколько грибковых клеток, но именно такая сильная реакция наносит ущерб (правая сторона параболы). Если людям с нормальной иммунной системой дать стероиды, которые ослабляют иммунные реакции, они сдвинутся влево от параболы и улучшат свое состояние. Но если стероиды дают людям с ослабленной иммунной системой, им становится хуже.

«Таким образом, у вас есть люди, у которых проблемы на обоих концах параболы DRF», - объясняет Касадевалл. «Тем, кто справа, нужны стероиды, чтобы сдвинуться влево; тем, кто слева, нужны иммуностимулирующие средства, чтобы сдвинуться вправо». Сам микроб не изменился ни в том, ни в другом случае, но механизмы, лежащие в основе его патогенеза, уходят корнями в особенности организма хозяина. И эти особенности варьируют от хозяина к хозяину - не все сидят в одной и той же точке кривой, и, следовательно, не все могут накопить достаточно повреждений от взаимодействия с криптококком, чтобы превысить порог заболевания.

Гибкость DRF делает ее мощной, охватывая широкий спектр взаимодействий между хозяином и микробом в рамках одной и той же теоретической схемы. Действительно, существуют вариации базовой параболы DRF для объяснения различных результатов в зависимости от микроба (например, кривая становится плоской горизонтальной линией в контексте токсин-продуцирующих организмов, когда токсин вызывает повреждение независимо от того, насколько сильна реакция хозяина).

Новая информация также может быть легко включена в DRF по мере ее появления. «До сих пор каждое заболевание, которое появлялось - а за последние пару десятилетий у нас было много новых болезней, - легко включалось в DRF», - говорит Пирофски, отмечая, что она и Касадевалл опубликовали работу, объясняющую патогенез COVID-19 через призму DRF, всего через несколько месяцев после начала пандемии.

От концепции к клинике

При этом ценность теории не только концептуальная, но и клиническая. «Мы видим пациентов, у которых в разных условиях выделяются организмы, и нам нужно определить (хотя чаще всего мы этого не делаем), связан ли этот организм с заболеванием, - говорит Пирофски. "Я бы сказала, что многие случаи чрезмерного использования антибиотиков, особенно у госпитализированных пациентов, можно было бы остановить, если бы мы были более внимательны и использовали [DRF] для определения того, что на самом деле делает микроб, в контексте клинической картины конкретного пациента".

Аналогичным образом Касадевалл представляет себе, что в один прекрасный день можно будет провести серию измерений, чтобы определить место пациента на кривой «повреждение-реакция» и выяснить, как лучше его лечить. Это может включать, например, сочетание иммуномодулятора с антибиотиком, чтобы одновременно повлиять на реакцию хозяина и устранить микробный триггер.

DRF также может быть полезна в том, как мы думаем и рассказываем о вакцинах. "Вся загвоздка с вакцинами COVID-19 заключалась в том, что они не вызывали стерилизующего иммунитета и не предотвращали инфекции", - поясняет Пирофски. "Но они предотвращали летальные исходы. Если применить DRF к этому, то, скорее всего, вакцина обеспечивает индивидуальный иммунитет, который предотвращает распространение [SARS-CoV-2] и не дает нам заболеть тяжелой формой заболевания», - говорит она. Другими словами, вакцины перемещают человека ниже по параболе, используя реакцию хозяина для минимизации ущерба.

Тем не менее, практическое применение DRF сопряжено с определенными трудностями. Экспериментально построить кривую «повреждение - реакция» для конкретного микроба сложно, в том числе потому, что количественная оценка «реакции хозяина» и «повреждения хозяина» может означать любое количество вещей. "Что бы вы отложили на оси X? Что бы вы отложили по оси Y? Как бы вы количественно определили иммунный ответ? И как количественно определить повреждение? Потому что у вас может быть молекулярное повреждение; у вас может быть клеточное повреждение; у вас могут быть все эти виды повреждений. А смерть или болезнь, которые мы часто измеряем, наступают только тогда, когда повреждения превышают определенный порог", - говорит Касадевалл. В идеале необходимо найти способ количественно отразить весь спектр повреждений при взаимодействии хозяина и микроба, а не только наихудший сценарий.

Экспериментальные проблемы, связанные с DRF, не являются непреодолимыми. Более того, сам факт существования этой системы ценен для ответа на вопросы, которые она порождает. "В микробном патогенезе нам не хватает теории", - считает Касадевалл. В результате большинство студентов-микробиологов сталкиваются со списком микробов для заучивания. "И все же теория крайне важна для интерпретации и создания общей картины. Мы склонны думать, что вы получаете факты, а факты складываются в теорию. Нет, это происходит в обе стороны. Если у вас есть теория, вы можете двигать науку".

Пирофски соглашается. «Какая истина когда-либо появлялась вне идеи?» - спрашивает она. "Когда вы изучаете другие вещи в медицине, почти за всем стоит формула или теория. Так что [DRF] действительно выросла из наблюдений, а затем превратилась в теорию [из] гипотезы или концепции. И на следующем этапе, я думаю, в конечном итоге требуется определенный уровень истинности. Но это не значит, что клиническое подтверждение или организация мышления таким образом не может быть полезной".

Учитывая все это, на вопрос о том, исчезнет ли когда-нибудь слово «патоген», Касадевалл отвечает: «Нет, этот термин слишком глубоко укоренился в микробиологии и слишком полезен, чтобы полностью исчезнуть. Тем не менее ученые могут начать расширять свою перспективу и признать, что патогенез - это не микроб и не хозяин, а результат сочетания этих двух переменных. Я думаю, что можно привлечь внимание людей к этой проблеме», - говорит он. "Я также думаю, что можно заставить исследователей задуматься о результатах. И как только вы начнете думать так, вы станете думать совсем по-другому".

Пирофски разделяет эту точку зрения, отмечая, что DRF была и будет оставаться важным образовательным инструментом. "Если его использовать как образовательный инструмент, люди будут вдохновляться идеями. А если они займутся исследованиями, на что мы, конечно, надеемся, они будут применять их в своей работе и продвигать дальше".