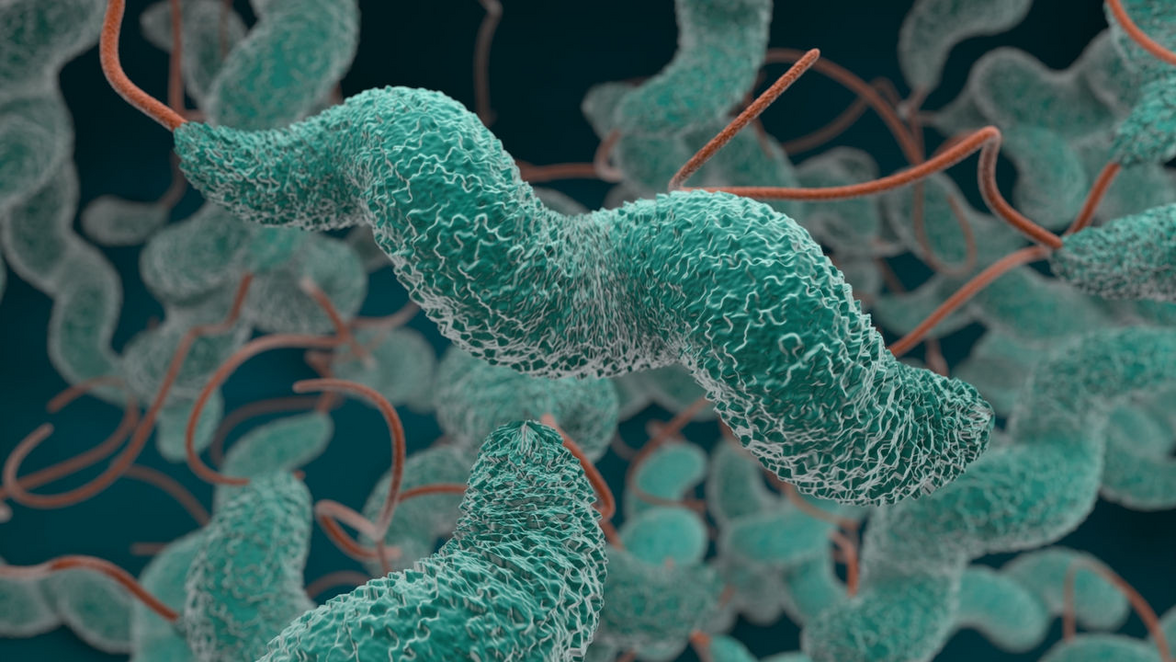

Campylobacter spp. ежегодно вызывают более 100 миллионов случаев заболевания людей.

Хотя в большинстве случаев причиной заболевания является инфицирование C. jejuni и C. coli, другие виды Campylobacter, такие как C. concisus, все чаще признаются ответственными за патогенез заболевания. Кроме того, такие виды, как C. fetus, являются важными ветеринарными патогенами. Как и в случае со многими другими патогенами, возникновение резистентности к антибиотикам у Campylobacter становится все более проблематичным, в результате чего Центры по контролю за заболеваниями США (CDC) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относят эти бактерии к категории угроз высокого уровня. Однако, несмотря на десятилетия исследований, механизмы, с помощью которых эти бактерии вызывают заболевания, до конца не изучены, а эффективных стратегий борьбы с животными-резервуарами не существует. В этом обзоре представлены 10 публикаций, в которых рассматриваются различные аспекты устойчивости Campylobacter к антибиотикам, колонизации хозяина и патогенеза.

Cho et al. использовали RNA-Seq для оценки реакции C. jejuni на резистентность к антибиотикам, вызванную ципрофлоксацином и тетрациклином. Транскрипционный ответ оказался на удивление широким и включал изменения в многочисленных генах различных функциональных категорий, которые, предположительно, способствуют выживанию бактерий при воздействии антибиотиков. В частности, мутационные исследования показали, что белковые шапероны способствуют клеточному выживанию, управляя дезагрегацией белков.

García-Fernández et al. провели исследование коллекции итальянских изолятов C. jejuni и C. coli, используя полногеномное секвенирование (WGS) и мультилокусное сиквенс-типирование (MLST) для оценки распространенности антибиотикорезистентности и детерминант вирулентности. Авторы обнаружили широкое распространение антибиотикорезистентности у обоих видов. Кроме того, детерминанты вирулентности были более широко представлены в определенных MLST-типах, что говорит о потенциале WGS для выявления штаммов, имеющих большее клиническое значение.

В исследовании Deforet et al. изучалась резистентность Campylobacter к антибиотикам. Устойчивость к аминопенициллину связана с точечной мутацией в промоторе хромосомного гена β-лактамазы blaOXA61; однако ее обычно можно преодолеть путем комбинированного лечения с клавулановой кислотой. Хотя устойчивость к амоксициллин-клавулановой кислоте встречается редко, авторы выявили три штамма C. coli с резистентностью к амоксициллин-клавулановой кислоте. Сочетание WGS и масс-спектрометрии позволило определить механизм этой устойчивости как мутацию второго промотора, которая приводит к увеличению экспрессии blaOXA61.

В отношении терапии против Campylobacter, Deblais et al. нацелились на систему транслокации двойного аргинина (Tat), которая отвечает за утилизацию формиатов C. jejuni, но не присутствует у млекопитающих и цыплят. Поэтому ингибирование этой системы может предотвратить колонизацию C. jejuni. Поскольку система Tat также опосредует устойчивость C. jejuni к CuSO4, авторы определили низкомолекулярные ингибиторы пути Tat путем отбора на повышенную чувствительность к CuSO4. Выявленные мелкомолекулярные ингибиторы были нетоксичны для клеточной культуры Caco-2 и снижали колонизацию Campylobacter у цыплят, что позволяет предположить их полезность в качестве стратегии контроля.

Одним из основных препятствий для лучшего понимания патогенеза C. jejuni является отсутствие эффективных моделей колонизации млекопитающих, что отчасти объясняется ингибирующим влиянием кишечной микробиоты мышиных штаммов на колонизацию Campylobacter. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, Shayya et al. использовали подход направленной метаболомики для определения характеристик, связанных с устойчивостью к колонизации. Микробиота мышей с устойчивостью к колонизации содержала большее количество лактобацилл и мышиных кишечных бактероидов и меньшее количество энтеробактерий, энтерококков и группы Clostridium coccoides. Такая структура микробного сообщества сопровождалась повышенным уровнем антимикробных желчных и жирных кислот и пониженным содержанием аминокислот, необходимых для роста C. jejuni, что позволяет объяснить колонизационную резистентность.

Для дальнейшего совершенствования мышиных моделей и изучения терапевтических вмешательств против инфекции C. jejuni Mousavi et al. использовали мышей IL-10-/-, с смоделированной человеческой микробиотой, у которых развились симптомы острого кампилобактериоза. Введение карвакрола (отдельно или в сочетании с дефероксамином, дезоксихолатом и 2-фукозил-лактозой) привело к снижению илеальной нагрузки C. jejuni, а также к уменьшению диареи и гистопатологических/воспалительных реакций. Таким образом, эти соединения могут представлять собой перспективный терапевтический подход в противовес антибиотикотерапии.

Для изучения взаимодействия между C. jejuni и другими бактериями Dreyer et al. использовали метод масс-спектрометрии с независимым получением данных (DIA-MS) для определения изменений в цельноклеточном протеоме C. jejuni при совместном культивировании с тремя грамположительными видами бактерий и воздействии дезоксихолата желчной кислоты (DCA). Все три сценария совместного инкубирования вызывали масштабные изменения в протеоме C. jejuni и позволили выявить основной набор из 54 белков, составляющих общий ответ на совместное инкубирование. Хотя ответ на DCA был значительно больше, ответы на коинкубацию и DCA частично совпадали, и эти данные позволили предположить синергический ответ на различные стимулы.

В отличие от своей прихотливости при культивировании в лабораторных условиях и чувствительности к атмосферному кислороду, C. jejuni может выживать в ряде сложных условий. Одним из аспектов ее биологии, позволяющих ей это делать, является способность формировать защитные биопленки, представляющие собой клетки, заключенные во внеклеточный матрикс (ECM). Pavlinjek et al. описали физические и химические методы выделения этого ECM. Выделенный ECM сильно отличался при использовании различных методов, но был богат белком, полисахаридами и внеклеточной ДНК. Эти методы могут быть использованы для выбора подходящих для последующих аналитических экспериментов.

Luk et al. исследовали патогенность C. concisus в отношении желудка, используя культивированные желудочные эпителиальные клетки AGS. Воздействие C. concisus вызвало ряд изменений в клетках AGS, включая индукцию IL-8, полимеризацию актина и каспазы 3/7. Важно отметить, что C. concisus также вызывали увеличение экспрессии гена CYP1A1; повышенная экспрессия CYP1A1 ассоциируется с худшей выживаемостью у пациентов с раком желудка. В совокупности эти данные позволяют предположить, что C. concisus может вызывать воспаление желудка и влиять на прогноз рака желудка.

Наконец, Ong et al. использовали WGS для более глубокого изучения ветеринарного патогена C. fetus subsp. fetus (четыре генома) и C. fetus subsp. venerealis (пять геномов). Несмотря на различия между хозяевами этих двух подвидов, их было трудно отличить друг от друга. Хотя геномы двух подвидов в данном исследовании были чрезвычайно схожи, внутри этой консервативной структуры было обнаружено несколько однонуклеотидных полиморфизмов, которые можно использовать для различения двух подвидов.

Все статьи, опубликованные в данном обзоре, представляют собой важные достижения в различных областях исследований Campylobacter.