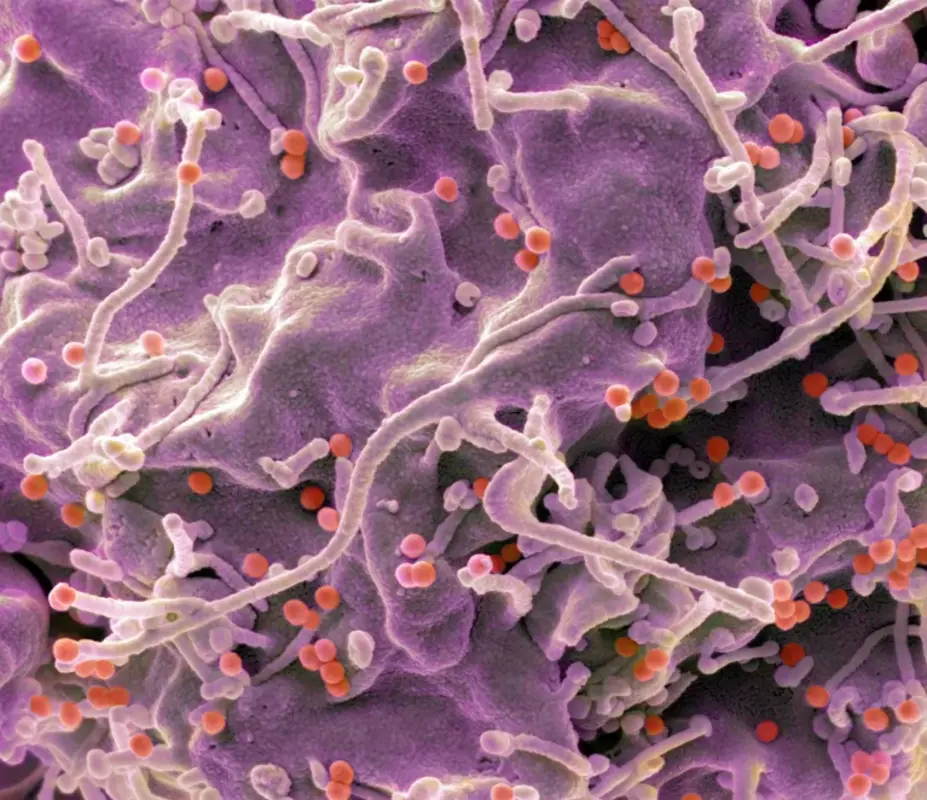

Результаты недавнего исследования показывают, что у 80% участников, получивших одну из двух возможных вакцин против ВИЧ, выработались антитела против вирусных белков.

Согласно результатам клинических испытаний на ранней стадии, две вакцины-кандидата, использующие технологию мРНК, вызывают мощный иммунный ответ против ВИЧ. Это всего лишь третье испытание мРНК-вакцин против ВИЧ. “Это первые исследования, поэтому они очень, очень важны”, - говорит врач-инфекционист Шэрон Левин, возглавляющая Институт инфекций и иммунитета в Мельбурне, Австралия.

Около 41 миллиона человек во всем мире живут с ВИЧ, против которого в настоящее время нет вакцины. По словам Левин, при разработке вакцин против вируса исследователи часто изучают, как организм выводит возбудителя из организма. Но ВИЧ поражает иммунную систему и организму редко удается справиться с этим. В результате кандидаты на вакцину против этого вируса должны пройти множество тестов методом проб и ошибок. Это делает вакцины против ВИЧ отличным средством для использования технологии мРНК. Первая мРНК-вакцина против COVID-19 была одобрена в 2020 году. По сравнению с другими способами доставки, вакцины на основе мРНК могут быть модифицированы при низких затратах и быстро — в течение месяцев, а не лет, что позволяет исследователям тестировать различные стратегии. Вакцины работают, передавая клеткам инструкции в виде мРНК для производства специфических белков, которые обычно находятся на поверхности вирусов. Это вызывает иммунный ответ, который помогает организму распознать вирус и избавиться от него.

ВИЧ использует белок на своей внешней мембране для связывания с клетками и заражения их. В последнем исследовании, опубликованном в журнале Science Translational Medicine, группа под руководством Уильяма Шиффа из Инситиута Scripps Research (США), провела небольшое исследование, сравнив два подхода к созданию вакцин. В одном из них, стандартном для кандидатов на вакцину против ВИЧ, клетку направляют на выработку белков оболочки, которые свободно перемещаются. В другом случае вакцина с мРНК дает команду клетке вырабатывать белки оболочки, которые прикрепляются к клеточной мембране, аналогично тому, как они содержатся в живом вирусе. Авторы описывают испытания этого метода на животных в сопутствующей статье.

В исследовании приняли участие 108 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 55 лет в десяти исследовательских центрах в Соединенных Штатах. Были протестированы две мембрано-связывающие вакцины-кандидата и одна несвязывающая вакцина-кандидат. Каждый участник получил по три дозы одной вакцины, в низкой или высокой дозе, с интервалом в несколько недель; какая вакцина была им введена, выбиралось случайным образом. Вакцины были предоставлены фармацевтической компанией Moderna, где Шифф является вице-президентом по разработке белков.

Около 80% участников, получивших любую из вакцин, содержащих мембраносвязывющие белки, продолжали вырабатывать антитела, которые могли блокировать проникновение этого белка в клетки. В отличие от этого, только у 4% участников, получивших вакцину с несвязывающим белком, выработались соответствующие антитела.

“Разница довольно разительная”, - говорит Левин. Она ожидает, что полученные результаты послужат основой для разработки будущих вакцин-кандидатов.

Большинство участников хорошо перенесли все три вакцины, как в высоких, так и в низких дозах. Однако у семи человек — 6,5% от исследуемой группы — развилась крапивница. У пятерых из них симптомы сохранялись более шести недель, а у некоторых значительно дольше. Реакция наблюдалась у всех трех кандидатов на вакцины в обеих дозах.

В двух предыдущих исследованиях, проведенных той же группой исследователей, была протестирована стратегия, в рамках которой участники получали первоначальные инъекции одной мРНК-вакцины-кандидата и дополнительные дозы других вакцин, с целью вызвать широкий иммунный ответ, который мог бы защитить от целого ряда вариантов ВИЧ. Этот подход дал хорошие результаты. Испытания проводились в Соединенных Штатах, Руанде и Южной Африке.

В одном из таких исследований у 18% участников развилась крапивница или другие кожные реакции. В своей предыдущей статье Шифф и его коллеги определили, что этот побочный эффект, вероятно, вызван сочетанием ВИЧ и мРНК, а не каждым компонентом в отдельности, но они не смогли точно определить, чем именно. Левин считает, что исследователям необходимо выяснить, что вызывает эти побочные эффекты, чтобы помочь предотвратить их, но это не повод прекращать экспериментальную разработку вакцин с использованием мРНК ВИЧ. “Потребность в вакцине против ВИЧ высока”, - подчеркивает она.

Шифф и его коллеги планируют провести испытания с использованием более низких доз мРНК, чтобы выяснить, приводит ли это к уменьшению случаев крапивницы. Они намерены сосредоточиться на мембрано-связывающих версиях белка.