Сепсис - это опасное для жизни заболевание, вызванное нарушением регуляции реакции организма на инфекцию, ассоциированное с острой дисфункцией органов.

Ожидается, что заболеваемость сепсисом возрастет из-за старения населения и повышения устойчивости к антибиотикам. Несмотря на интенсивные исследования, методы лечения по-прежнему ограничиваются поддерживающей терапией, включая контроль артериального давления, поддержку функции органов и антибиотики. Поэтому ВОЗ называет сепсис одним из основных приоритетов здравоохранения.

Патофизиология сепсиса включает в себя начальную гипервоспалительную реакцию для борьбы с проникающими патогенами, а также фазу гиповоспаления, направленную на восстановление тканей. Эти обстоятельства побудили к клиническим испытаниям многих иммуномодулирующих методов лечения, но ни один из них не показал стабильных преимуществ, подчеркивая сложность и гетерогенность сепсиса, который включает в себя не только воспаление, но и изменения в микробиоме, свертывающей системе крови, активации комплемента, терморегуляции, циркадном ритме и метаболизме. Последний характеризуется двумя повторяющимися показателями: повышенный уровень лактата в крови и нарушение способности поддерживать уровень глюкозы в физиологических пределах.

Уровень лактата в крови обычно колеблется от 1 до 2 мМ. Для пациентов с септическим шоком характерна гиперлактатемия (>2 мМ), а уровень лактата в крови может повышаться до 20 мМ, что коррелирует с повышенной смертностью (>40%). Лактат является ключевым биомаркером тяжести заболевания и смертности. Мы и другие исследователи обнаружили, что лактат в значительной степени способствует летальности при сепсисе. Поскольку уровни лактата при сепсисе могут достигать высоких миллимолярных концентраций, терапевтические стратегии, направленные на прямое удаление лактата, непрактичны. Однако, поскольку часть эффектов лактата при сепсисе может быть опосредована фактором роста эндотелия сосудов (VEGF), блокирование рецептора VEGF 2, по-видимому, оказывает терапевтическое действие.

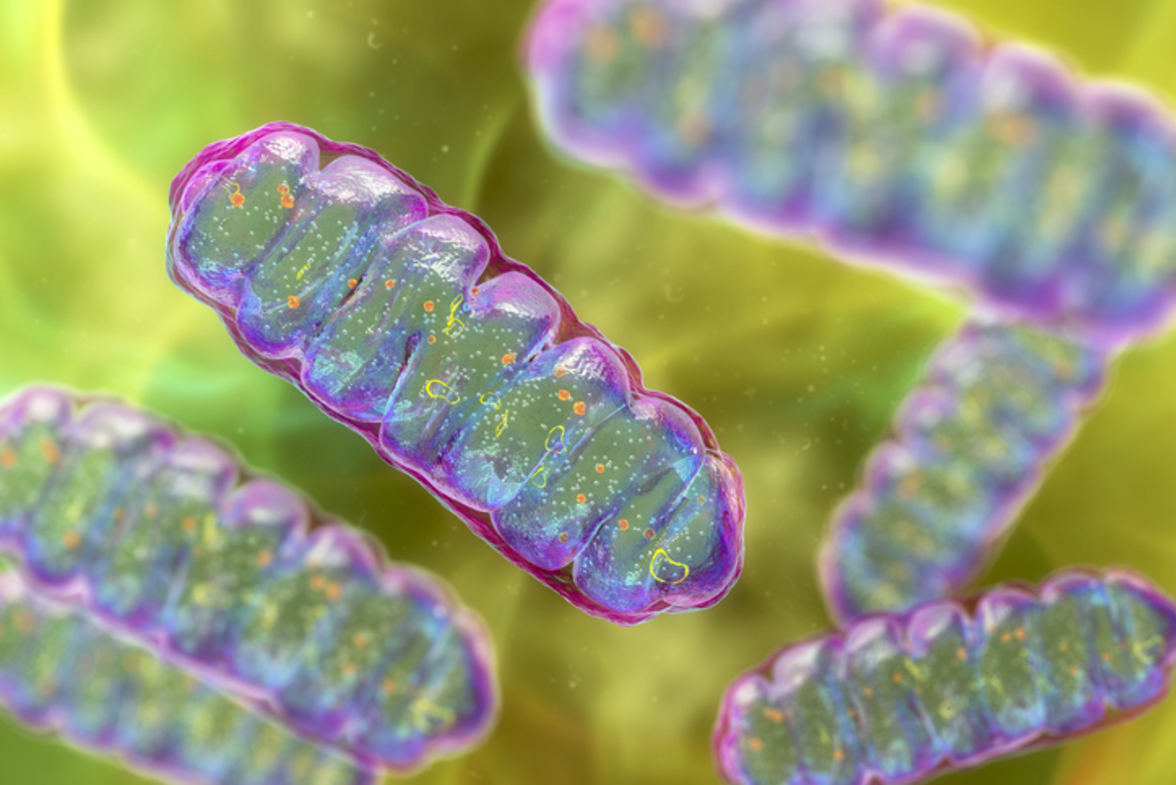

Лактат в основном вырабатывается скелетными мышцами, головным мозгом, кожей, кишечником и эритроцитами. Гиперлактатемия возникает в результате повышенной выработки лактатдегидрогеназы А (LDHA) и/или снижения ее клиренса в результате окисления или глюконеогенеза (GNEO). Поскольку LDHA преобразует исключительно пируват в лактат, его ингибирование, например, с помощью оксамата, показало некоторую терапевтическую пользу в моделях сепсиса. Однако причина гиперлактатемии, связанной с сепсисом, остается обсуждаемой. Долгое время это объяснялось гипоксией тканей и анаэробным гликолизом, но такие вмешательства, как кислородотерапия или блокаторы гипоксии, оказались неэффективными, а клинические исследования не смогли установить связь между гиперлактатемией и гипоксией тканей. В других исследованиях рассматривались (1) снижение клиренса лактата, (2) ухудшение клеточной среды, (3) аэробный гликолиз, управляемый адренергией, и/или (4) дисфункция митохондрий, включая (5) ингибирование комплекса пируватдегидрогеназы (PDC). Последние два процесса способствуют накоплению пирувата в цитозоле, стимулируя выработку лактата. Следовательно, механизмы, лежащие в основе накопления пирувата, могут дать решение этой проблемы.

Цитозольный пируват, образующийся в основном в результате гликолиза, поступает в митохондрии через митохондриальный переносчик пирувата (MPC). Затем он может быть (1) преобразован в оксалоацетат (ОАА) пируваткарбоксилазой (PCX), (2) трансаминирован глутаматом в аланин и α-кетоглутарат глутаминпируваттрансаминазой (GPT2) или (3) окислительно декарбоксилирован PDC с образованием ацетил-кофермента А (ацетил- CoA) — каждый этап поддерживает окислительное фосфорилирование (OXPHOS).

В различных тканях больных сепсисом людей наблюдалось нарушение активности PDC, это коррелирует с повышенными концентрациями лактата. Один из возможных механизмов это повышение активности пируватдегидрогеназной киназы (PDK), что приводит к повышенному фосфорилированию PDC и последующей инактивации при сепсисе. Дихлорацетат (DCA,ингибитор PDK) снижает фосфорилирование PDC, тем самым усиливая метаболизм пирувата в митохондриях и снижая уровень лактата в моделях сепсиса. Тем не менее, клиническое исследование с применением DCA у пациентов с гиперлактатемическим сепсисом (уровень лактата ≥5 ммоль/л) не показало улучшения гемодинамики и исходов, возможно, из-за и без того высокого исходного уровня лактата у этих пациентов (10 мМ). Кроме того, прием DCA связан с различными побочными эффектами.

С другой стороны, у пациентов с септическим шоком часто наблюдается дефицит тиамина, необходимого кофактора для активности PDC, который коррелирует с повышенным уровнем лактата. Однако необходимы дальнейшие исследования для полной оценки клинического воздействия тиамина на активность PDC. Хотя дисфункция PDC в переработке пирувата митохондриями при сепсисе хорошо известна, понимание активности MPC, PCX и GPT2 остается ограниченным, и их потенциальная роль в развитии гиперлактатемии, связанной с сепсисом, неизвестна.

В этом исследовании мы рассмотрели механизм повышения уровня лактата в модели перевязки и пункции слепой кишки мыши, сосредоточив внимание на нарушенном метаболизме пирувата в митохондриях. Мы решили исследовать острую фазу сепсиса, то есть через 24 часа после начала, когда у мышей наблюдается гипотермия, гипогликемия и умеренная гиперлактатемия. Мы изучили все потенциальные пути потребления пирувата, используя специфические ингибиторы, метаболомику трассеров и анализ in vivo и/или в очищенных митохондриях ex vivo.

Мы наблюдали две существенные проблемы и одну потенциальную адаптацию: (1) нехватку ацетил-КоА, (2) серьезные проблемы с PDC и (3) сдвиг в сторону поглощения глутамата за счет повышенной активности GPT2 при анаплерозе трикарбоновой кислоты (TCA) — пути, который, по-видимому, имеет решающее значение для лечения сепсиса и решения проблем, связанных с избытком пирувата. Наши данные свидетельствуют о том, что неактивность PDC, наблюдаемая в нашей модели, в первую очередь обусловлена дефицитом тиамина, который четко прослеживается в плазме крови при сепсисе, а не фосфорилированием PDC с помощью PDK, что было хорошо задокументировано в других исследованиях.

Терапевтическое воздействие на нарушенную активность PDC с помощью тиаминопирофосфата (TPP) или ацетилкарнитина усиливает окисление пирувата и улучшает исходы при сепсисе. Невозможность обеспечить септических мышей глюкозой, поскольку глюкоза быстро превращается в лактат, полностью устраняется с помощью ТPP, что приводит к сочетанному терапевтическому эффекту ТPP и глюкозы. Это исследование предоставляет важные данные о сепсисе и очень многообещающую, доступную и безопасную терапию сепсиса у людей.